Après la vague, l’hiver : le déclin démographique et la « production des hommes » au XXIème siècle

Pris entre les fantasmes racistes d’un grand remplacement, les théories néo-malthusiennes de certains écologistes et la poussée réactionnaire anti-féministe faisant reculer l’accès à l’avortement dans de nombreux pays, la démographie semble être un sujet brûlant pour la bourgeoisie. Nous publions ici la traduction d’un article de Jason Smith afin d’éclairer ce phénomène de manière rigoureuse, et, ainsi, poser les premiers éléments d’un débat à intégrer dans nos analyses de la lutte des classes telle qu’elle se fait aujourd’hui.

Pour imprimer, téléchargez le texte en format brochure ici et en format texte là.

« C’est cette demande qui règle et qui détermine l’état où est la propagation des hommes, dans tous les différents pays du monde, dans l’Amérique septentrionale, en Europe et à la Chine ; qui la fait marcher d’un pas si rapide dans la première de ces contrées ; qui lui donne dans l’autre une marche lente et graduelle, et qui la rend tout à fait stationnaire dans la troisième. »

Adam Smith, La Richesse des Nations

« Vraiment ce serait une belle loi pour l’industrie moderne que celle qui ferait dépendre le mouvement du capital d’un mouvement dans le chiffre absolu de la population ouvrière, au lieu de régler l’offre du travail par l’expansion et la contraction alternatives du capital fonctionnant, c’est-à-dire d’après les besoins momentanés de la classe capitaliste. Et c’est pourtant là le dogme économiste ! »

Karl Marx, Le Capital

À la fin du siècle, la population du Nigeria, qui compte aujourd’hui tout juste 218 millions d’habitant·es, dépassera celle de la Chine, qui en compte actuellement 1,4 milliard. Ces projections sont le fruit d’une modélisation démographique complexe, mais les calculs mathématiques qui y aboutissent sont élémentaires. Le dépassement de la Chine par la nation africaine en termes de population totale est le simple résultat d’une divergence des taux de fécondité : un peu plus d’un seul enfant par femme en âge de procréer dans la première (le taux nécessaire pour reproduire une population donnée doit être supérieur à deux), contre cinq dans la seconde. En d’autres termes, le nombre de Nigérian·es quadruplera au cours des 75 prochaines années, tandis que la population chinoise diminuera de moitié.

L’écart entre ces deux taux de fécondité montre deux sociétés à des stades différents d’une transformation historique que les sociologues appellent la « transition démographique ». Ce processus s’enclenche lorsque les sociétés agricoles traditionnelles, dont les populations sont façonnées par des taux de fécondité et de mortalité élevés – qui tendent à se compenser l’un l’autre, ce qui se traduit par des tailles de population stables ou en évolution lente – se désynchronisent, court-circuitant, pour ainsi dire, leur équilibre apparemment « homéostatique ». Cette déconnexion se produit généralement lorsque le taux de mortalité, et en particulier celui des mères et des enfants en bas âge, commence à baisser rapidement, généralement grâce à l’amélioration des infrastructures sanitaires (eau potable, meilleure alimentation, accès aux médicaments, etc.). Cependant, alors que le taux de mortalité diminue, celui de fécondité reste élevé pendant un certain temps ; c’est la brèche ouverte entre ces deux taux qui déclenche la croissance explosive de la population. Finalement, peut-être au bout d’un demi-siècle, à mesure que le niveau de vie augmente et que les femmes accèdent à l’éducation et à la contraception – et supposément à un plus grand contrôle de leur corps et de leur capacité à donner naissance – la taille des familles diminue rapidement, de sorte que les deux taux convergent vers des niveaux beaucoup plus bas. Le résultat est une fois de plus une taille de population stable, avec peu ou pas de croissance, voire sur le déclin, si les familles ne se reproduisent pas à un niveau suffisant. C’est ce qui se passe actuellement en Asie de l’Est, en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans certaines régions de l’Amérique latine (le taux de fécondité du Mexique est actuellement égal au taux de remplacement). Et c’est le cas partout, à l’exception de l’Afrique subsaharienne, seule région du monde où cette transition n’est pas achevée. En 1900, seulement 9% de la population mondiale était africaine. En 2100, 2 humains sur 5 vivront sur ce continent.

L’Afrique subsaharienne fait face à un « séisme de la jeunesse » [youthquake], pour citer le titre d’un récent ouvrage sur la démographie africaine1. Le reste du monde connaît une perturbation d’un autre ordre. L’hypothèse selon laquelle la population du Nigeria sera plus importante que celle de la Chine d’ici la fin du siècle s’inscrit dans le cadre d’autres projections démographiques récentes qui prévoient que la population mondiale atteindra un pic et commencera à décliner dès les années 20602. L’évolution démographique nette reflète, bien entendu, le résultat combiné des différents taux de fécondité régionaux. Les taux de natalité au Nigeria, par exemple, sont à peine plus élevés qu’en Grande-Bretagne dans les années 1860-1870, période d’expansion économique. Mais ce taux est environ quatre fois supérieur à celui de pays à revenu élevé comme le Japon, l’Italie ou la Corée du Sud, dont la population, comme celle de la Chine, autrefois championne de la démographie, sera probablement réduite de moitié d’ici à 2100. De nombreux pays ont achevé ce que l’on appelle la transition démographique ; le Japon et l’Italie ont des taux de fécondité inférieurs au taux de remplacement depuis des décennies. Ces deux pays ont déjà vu leur population commencer à se contracter, après avoir atteint un pic respectivement en 2008 et en 2014. Si l’on extrapole les tendances actuelles au-delà de la fin de ce siècle, il est probable que la population japonaise retombera au niveau « de la population durant la période Edo avant la restauration Meiji en 1868 d’ici la fin du prochain siècle », c’est-à-dire à un seuil que l’on n’avait plus vu depuis l’ère féodale, démographiquement et économiquement stagnante, lorsque la paysannerie était rattachée aux domaines seigneuriaux et que la croissance de la population était régulée par la disponibilité des terres3.

Lorsque la population mondiale atteindra un pic autour des 10 milliards d’habitant·es d’ici 40 ans, ce sera la première fois que le nombre de personnes sur la surface de la Terre diminuera depuis les ravages de la peste noire, il y a 700 ans de cela. Pendant la majeure partie de l’histoire, la taille de la population humaine n’a que très peu évolué, augmentant à un rythme sporadique, périodiquement contrebalancé par des flambées de guerre, de famine et de maladie. Des études suggèrent qu’en l’an 1000 av. J.-C., à la charnière entre l’âge du bronze et l’âge du fer, il pouvait y avoir jusqu’à 100 millions d’êtres humains dispersés sur tous les continents ; ce chiffre a grosso modo doublé au cours des 1000 années qui ont suivi. Mais avec le début de notre ère, et tout au long du millénaire suivant – entre la fondation de l’Empire romain et l’établissement de la dynastie Song, par exemple – la population mondiale est restée stationnaire, en Asie aussi bien qu’en Europe. En 1700, elle était remontée à environ 600 millions d’habitant·es, doublant entre-temps – après avoir reconstitué la population décimée par la peste – mais ne représentant encore que 40% de la population actuelle de l’Inde.

La suite est bien connue. Vers la fin du XVIIIe siècle, les humains ont commencé à se reproduire à des taux historiquement inédits, à un moment souvent identifié avec le début de la révolution industrielle. Au cours des 100 dernières années, leur nombre a quadruplé, passant de deux milliards dans les années 1920 à huit milliards aujourd’hui. Pourtant, des taux de fécondité inférieurs au seuil de remplacement ont été enregistrés dès les années 1970 dans une grande partie du monde industrialisé, et dès le milieu ou la fin des années 1980 (Taïwan, Corée du Sud) et le début des années 1990 (Chine) dans les pays qui ont ensuite développé des économies à forte croissance, axées sur l’exportation. C’est ce développement inattendu qui a mis un terme à la phase haute d’une vague de croissance démographique pluriséculaire, hormis l’Afrique. Certain·es observateur·ices pensent qu’elle retombera encore plus vite qu’elle est montée. Un demi-siècle seulement après que les commentateur·ices en tous genres, dont bon nombre “d’intellectuel·les », se soient inquiété·es d’une bombe démographique à retardement, il est désormais clair que l’ère des changements démographiques explosifs n’aura été qu’un épisode succinct – une anomalie – dans les annales de l’humanité. Dans quelques centaines d’années seulement, à peine un claquement de doigts dans l’histoire de la vie humaine sur Terre, nos effectifs reviendront aux niveaux de 1920, faisant de « la période de 400 ans au cours de laquelle plus de 2 milliards de personnes étaient en vie […] un bref pic dans l’histoire »4. Il est probable qu’ils chuteront encore, avant de se stabiliser à un niveau inconnu – s’ils se stabilisent – dans un avenir lointain.

Pour autant que l’on puisse en juger, l’humanité a connu, dans son histoire, deux grandes révolutions démographiques abruptes, relativement aux échelles historiques considérées. Ces deux révolutions démographiques se sont produites immédiatement après un vaste bouleversement civilisationnel, marqué par des transformations radicales dans la manière dont les êtres humains organisaient leur propre reproduction. Bien que plus éloignée historiquement que sa contrepartie industrielle, et moins facile à retracer, la première augmentation significative de la population humaine coïncide, d’après ce que s’accordent à dire les spécialistes, avec la révolution néolithique, vers 8000-6000 av. J.-C. Il s’agit là d’un résultat paradoxal, car l’essor de la civilisation agricole, qui se définit généralement par la sédentarisation de populations autrefois nomades, la culture des céréales, la domestication des animaux et l’accumulation de centres de population proto-urbains, a également créé les conditions propices à la “mise en culture” de nouveaux agents pathogènes et à l’essor des maladies contagieuses. Comparées aux groupes de chasseurs-cueilleurs qui les ont précédées, ces sociétés présentaient des taux de mortalité infantile et maternelle élevés, mais elles se reproduisaient également à des taux beaucoup plus hauts que leurs ancêtres nomades. Dans son livre sur “l’histoire profonde des premiers États”, Homo Domesticus, James C. Scott explique la croissance démographique de cette époque – de 5 millions en 10 000 av. J.-C. à 150 millions en 1000 de la même ère – en mettant l’accent sur l’assouplissement des contraintes en matière de reproduction qui régissaient la taille des groupes nomades. Leur mobilité même exigeait une pratique coutumière du contrôle des naissances, en particulier le maintien d’un large intervalle (quatre ans) entre chacune d’entre elles, en raison de la difficulté physique à porter plus d’un enfant ; leur mode de vie et leur régime alimentaire raccourcissaient à leur tour la période pendant laquelle les femmes pouvaient avoir des enfants, ce qui se traduisait par une puberté relativement tardive et une ménopause précoce5. Mais cette révolution n’a pas seulement levé les contraintes sur la reproduction et provoqué des changements physiologiques chez les femmes. La pratique de la culture céréalière a également imposé une demande positive de main-d’œuvre, puisque les sociétés agricoles étaient organisées sur la base de la production d’excédents de céréales que s’appropriaient les élites nouvellement constituées.

La révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle peut être considérée comme un bouleversement partiel de la sédentarité de la civilisation agricole, dont l’étendue était limitée par la rareté des terres fertiles. Le trait saillant de cette réorganisation sociale n’a pas été la percée technologique que son nom suggère, mais bien une séparation préalable de la population paysanne de ses entraves rurales, de la terre ainsi que de la servitude féodale. L’avènement des rapports sociaux capitalistes a généré une nouvelle classe ouvrière nomade, prenant parfois la forme d’une population rurale flottante, qui a afflué dans les campagnes, puis dans les villes-usines et les grandes villes. Ce processus de prolétarisation a avant tout supprimé les contraintes qui pesaient auparavant sur la taille des ménages, alors que l’accumulation rapide de capitaux allait bientôt nécessiter une main-d’œuvre toujours plus nombreuse, comme si l’expansion des rapports sociaux capitalistes régissait elle-même – selon l’expression d’Adam Smith – la « production des hommes ». Cette révolution est toujours en cours et s’est inégalement étendue dans le temps et l’espace. Entre 1850 et 1950, la population britannique a augmenté de 250%, alors que la population chinoise a stagné, n’augmentant que de 20% durant la même période. La chute du joug impérial, de féroces guerres civiles, des réformes agraires sans précédent et la réorganisation totale des rapports de production ont déclenché l’explosion démographique qu’a connue la Chine au cours des 75 dernières années. La Chine n’était pas une exception ; elle a fourni le modèle et le cas-limite d’un schéma qui s’est reproduit ailleurs en Asie de l’Est. Le Nigeria, et avec lui l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, connaît une croissance démographique vertigineuse sans transformation sociale correspondante6.

Arnaques pyramidales

La crise démographique qui menace une grande partie du monde, et en particulier les centres capitalistes, a suscité une avalanche d’articles dans les médias, notamment dans la presse économique, au cours de la dernière décennie, avec des graphiques percutants et des titres et déclarations – sans surprise – alarmistes. En 2022, le Financial Times a publié une série de quatre articles consacrés à ce que l’auteur qualifie de « baby bust »7 mondial, s’interrogeant sur l’effet que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur cette tendance séculaire, tout en soulignant la futilité des récentes politiques pro-natalistes menées par l’État dans une tentative d’inverser la tendance. Ces analyses se distinguent par une rhétorique [mobilisant le lexique, NdT] de forces naturelles aveugles, accompagné d’un ton fataliste ou résigné : “vague”, “impulsion” ou “avalanche”. Le pape en fonction, abordant à son tour la question, évoque la grisaille stérile d’un « hiver démographique ».

Pour les élites dirigeantes des pays confrontés à ce lent glissement tectonique, la question brûlante n’est pas le ralentissement de la croissance démographique en soi – quand il ne s’agit pas de son déclin pur et simple –, mais plutôt l’évolution de la structure d’âge de ces populations et la manière dont ces changements pourraient peut-être, dans un avenir proche, remodeler l’organisation de la société. Les chercheur·ses décrivent parfois ces changements comme une évolution des taux de dépendance démographique, une notion qui différencie une partie de la population qui – selon les normes de la comptabilité nationale – travaille ou est supposée être « économiquement active » de celle dont la reproduction dépend directement ou indirectement de ce travail. Mais comme selon cette définition la catégorie d’inactif·ves comprend les jeunes qui ne travaillent pas, il est plus pertinent de parler d’une pyramide des âges qui s’inverse lentement, une image qui représente les sociétés vieillissantes comme des formations précaires dont le sommet est soutenu à la base par une partie de plus en plus petite de la population « productive ». Cette configuration inversée est mise en parallèle avec la structure d’âge des sociétés encore prises dans les premières phases de la transition démographique, dans lesquelles la divergence des taux de mortalité et de fécondité génère ce que l’on appelle une explosion de la jeunesse, dont l’entretien draine les ressources sociales, et dont le grand nombre n’est que difficilement (voire jamais) absorbé par les marchés du travail existants. Leur désaffection, alimentée par le chômage et le report de l’entrée dans l’âge adulte (y compris la formation des familles), est souvent considérée comme une source de troubles sociaux, de « turbulences démographiques »8. Les sociétés capables d’intégrer cette cohorte dans la population active sont susceptibles de bénéficier d’un éventuel « dividende » démographique, la main-d’œuvre et le capital se déversant dans l’économie et accélérant la croissance. Cependant, les pays riches ont déjà épuisé ce bonus et doivent maintenant en payer le prix. Il s’agit de sociétés dans lesquelles la fraction la moins dynamique de la population consomme une part excessive des ressources sociales, un poids mort démographique qui, de temps à autre, est ouvertement dénoncé.

En mars dernier, un papetier japonais, Oji Nepia, a annoncé qu’il cesserait bientôt de produire des couches pour enfants pour se consacrer exclusivement à la production de couches pour adultes. Cette décision fait sens dans un pays où l’âge moyen des agriculteur·ices est de 68 ans et où, dans le bâtiment, les ouvriers de 55 ans sont trois fois plus nombreux que leurs collègues dans la vingtaine. Dans des sociétés autrefois dynamiques et en évolution rapide, en Asie de l’Est, en Europe et en Amérique du Nord, les écoles ferment à un rythme alarmant, faute d’enfants, tandis que les crèches sont transformées, c’est révélateur, en maisons de retraite pour personnes âgées. Ce tournant est accentué par l’exode des jeunes des campagnes et des villes régionales, dont la population a peut-être atteint son maximum il y a plusieurs décennies, avant d’entrer dans une lente spirale de mort. Alors que les autorités municipales de nombreux pays rasent de grandes parties de ces villes autrefois pleines de vie – en Allemagne, elles sont transformées en « parcs » – les jeunes fuient moins les obligations de la vie provinciale qu’ils ne se laissent aspirer par le piège urbain des bas salaires et des loyers faramineux, dont la cause est à chercher dans les décennies de taux d’intérêt artificiellement bas, qui enrichissent les propriétaires, et la pénurie de logements. En Corée du Sud, où la fécondité est tombée à un niveau record de 0,72 enfant par femme en âge de procréer, les ministres du gouvernement s’inquiètent d’une « extinction » nationale, alors que le nombre de Coréen·nes de plus de 65 ans qui se suicident est quatre fois plus élevé qu’il ne l’était il y a seulement une génération9. Bien que peu de gens soient assez cyniques pour aborder l’idée d’une pratique humaine du géronticide, peut-être sur le modèle du mythique Ubasute japonais10, l’isolement, la maltraitance et l’abandon des personnes âgées sont des caractéristiques prégnantes de la vie contemporaine dans les sociétés du capitalisme tardif.

Les analyses, tant médiatiques que politiques, du « baby bust » en cours dans les pays à PIB élevé traitent souvent des coûts humains du déclin de la population, même si ces préoccupations tendent à se transformer en angoisses devant les menaces qui pèsent sur la nation. Dans l’ensemble, cependant, ces discussions en reviennent invariablement à ce que John Maynard Keynes avait qualifié, dans un discours prononcé en 1937, de « conséquences économiques d’une population déclinante »11. Le rapport défavorable entre la part de la population active et la part de la population inactive exige que des groupes de plus en plus réduits de jeunes travailleur·ses assurent une production économique suffisante pour soutenir des groupes de non-travailleur·ses vieillissant·es de plus en plus nombreux, ce qui exerce une pression écrasante sur les pensions et les systèmes de protection sociale, submerge les infrastructures de soins existantes et oblige les États à augmenter les taux d’imposition des revenus des travailleur·ses et des employeur·ses. La nécessité d’allouer une fraction importante des ressources sociales, notamment de la main-d’œuvre, aux services destinés aux personnes âgées ne manquera pas de détourner les investissements en capital productif, ce qui représentera un frein supplémentaire aux perspectives d’expansion économique nécessaires pour financer l’augmentation des coûts des soins. D’autres observateur·ices suggèrent que les économies déjà en perte de vitesse pourraient finalement être confrontées à un lent « affaissement » du marché des actifs, un effondrement potentiel des prix à mesure que les retraité·es liquident leur épargne pour financer leurs besoins de consommation courante12.

La préoccupation première des classes politiques est donc la menace que pourraient représenter ces vents contraires démographiques pour la croissance économique, et plus particulièrement la croissance de la production. Pour simplifier, la croissance de la production résulte de la combinaison de deux facteurs principaux : la croissance de la population et l’augmentation de la productivité du travail, c’est-à-dire davantage d’heures de travail et plus de production par heure. Dans son discours de 1937, par exemple, Keynes a estimé qu’en Grande-Bretagne, entre 1860 et 1913, « environ la moitié de l’augmentation du capital a été utilisé pour répondre à l’accroissement de la population »13. L’une des solutions proposées pour résoudre le problème de la croissance démographique est d’importer de la main-d’œuvre étrangère afin de combler l’écart. Goldman Sachs a récemment expliqué les performances exceptionnelles de l’économie américaine – par rapport à d’autres pays à revenu élevé – presque entièrement par le recours à de la main-d’œuvre importée14. Des taux d’immigration élevés ne s’avèrent toutefois pas viables dans des environnements politiques façonnés par un populisme virulent, dont le succès repose sur les fantasmes de déclin et de grand remplacement culturel et racial. Il n’est donc pas surprenant que la solution privilégiée au ralentissement de la croissance du PIB induit (ou exacerbé) par la démographie soit un “Ave Maria” technologique.

Une étude démographique avançant le déclin imminent de la population mondiale aux années 2060 prévient que « si la productivité par adulte en âge de travailler n’augmente pas proportionnellement au déclin de la population en âge de travailler, la croissance du PIB ralentira », tandis que l’économiste britannique Charles Goodhart, ancien de la Banque d’Angleterre et de la London School of Economics, s’accorde à dire que « la croissance économique globale chutera […] à moins d’un miracle en matière de productivité »15. La perspective de compenser les effets économiques d’une croissance démographique lente, voire négative, par des transformations technologiques est certainement à l’origine d’une partie de l’euphorie récente autour de l’automatisation et de l’IA dans les médias et sur les marchés boursiers. Mais le pari sur des gains de productivité révolutionnaires sera probablement sabordé par la stagnation technologique persistante dans les économies à fort PIB décrite par l’économiste Robert Gordon, ainsi que par le besoin pressant dans un avenir proche d’allouer de plus en plus de main-d’œuvre aux soins infirmiers, aux systèmes de santé et aux services à la personne, qui sont notoirement résistants à ces miracles d’amélioration de la productivité qui seuls, nous dit-on, peuvent se substituer à la main-d’œuvre fantôme du XXIe siècle.

La prolifération du prolétariat

L’économiste suédois Knut Wicksell aurait recommandé que le premier chapitre de chaque manuel d’économie soit consacré à l’étude de la dynamique des changements démographiques. La démographie tourmente en effet depuis longtemps l’économie politique, occupant une place centrale dans les réflexions d’Adam Smith et de Thomas Malthus, et, même avant, de William Petty. Il est donc logique que l’économiste social-démocrate Thomas Piketty consacre, dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle, un chapitre entier à l’évolution démographique et à ses effets sur la croissance de la production16. Il discerne à son tour deux facteurs de la croissance de la production : l’évolution de la population et les gains de productivité, ou « croissance de la production par habitant », mais il doute qu’une quelconque avancée technologique permette des gains de productivité suffisants pour compenser le déclin démographique à venir. La principale inquiétude que soulève son livre est qu’un « régime de très faible croissance démographique » émergent entraînera une augmentation des inégalités de richesse : si une forte croissance économique tend à diminuer l’importance de la richesse accumulée dans le passé, dans les économies à faible croissance, le rendement du capital dépasse la croissance des revenus.

Piketty est en cela un digne héritier de Keynes, qui fut l’un des rares économistes du XXe siècle à envisager qu’une population stationnaire, voire même une croissance démographique négative, puisse menacer « la prospérité et la paix civile ». Keynes prononça sa conférence de 1937 devant une société eugéniste, dont il était le vice-président ; et s’il convenait avec son auditoire que le contrôle de la population était souhaitable, il avertit que le chômage endémique – la préoccupation sociale fondamentale des années 1930 dans l’ensemble du monde industrialisé – était un sort bien pire encore. Dans les dernières pages de son intervention, il rappelle à son auditoire que Malthus n’était pas seulement pessimiste en matière de démographie, mais qu’il était aussi le premier théoricien des crises de sous-consommation.17

Pour la première fois dans l’ère moderne, dans les années 1930, le taux de fécondité britannique est tombé en dessous du taux de renouvellement18. Keynes suppose qu’entre 1860 et 1914 la forte croissance démographique a joué un rôle important, quoique mal évalué, dans la demande de capital, dont environ la moitié est due à des facteurs démographiques. Une société qui connaîtrait un déclin démographique, peu importe à quel point il serait lointain dans le futur, serait confrontée à un ralentissement de l’accumulation, à un affaiblissement de la demande effective, et à un chômage galopant. Alors que Keynes décompose les taux de croissance du capital en trois facteurs plutôt qu’en deux – la population, le niveau de vie et le « capital technique » – il estime que dans les conditions actuelles, « nous ne pouvons pas compter sur un [changement] technique significatif ». Étant donné que le déclin de la population réduit le nombre total de consommateur·ices, et que des transformations du capital technique sont peu probables sans modifications subséquentes des coûts du capital, « la demande d’une augmentation nette des biens d’équipement redevient entièrement dépendante d’une amélioration du niveau moyen de la consommation ou d’une baisse du taux d’intérêt »19. Sans la mise en œuvre de ces réformes de distribution, les sociétés capitalistes seront en proie à une « tendance chronique au sous-emploi des ressources » qui, parce qu’elle peut déclencher une crise prolongée, « doit en fin de compte saper et détruire cette forme de société ». Pourtant, il note que ces réformes modestes ne manqueront pas de se heurter à la résistance des forces sociales dont la position dépend de la répartition actuelle des revenus et des coûts d’emprunt élevés, ces mêmes forces sociales dont « l’euthanasie » douce mais définitive est nécessaire à la préservation de « notre système actuel »20.

Les spéculations de Keynes sont frappantes par leur apparent manque d’intérêt pour les causes des changements démographiques. Il s’intéressait aux effets d’un futur déclin de la population, mais non aux raisons pour lesquelles les familles britanniques décidaient, au milieu d’une crise économique sans précédent, d’avoir si peu d’enfants. Ce désintérêt apparent contraste nettement avec l’attitude des économistes politiques classiques, qui avaient élaboré des modèles reflétant la manière dont les salaires, la croissance démographique et le taux d’accumulation du capital s’influencent mutuellement. Ces auteurs écrivaient à une époque où la croissance démographique de la Grande-Bretagne prenait de l’ampleur ; la lente progression du XVIIIe siècle allait exploser au cours des premières décennies du XIXe.

Là où Malthus voyait une croissance démographique soutenue limitée par la rareté des sols productifs, Smith considérait que le taux de croissance démographique était déterminé par la demande de main-d’œuvre : « C’est ainsi que la demande d’hommes, comme celle de toute autre marchandise, règle nécessairement la production d’hommes […] C’est cette demande qui règle et qui détermine l’état où est la propagation des hommes, dans tous les différents pays du monde, dans l’Amérique septentrionale, en Europe et à la Chine; qui la fait marcher d’un pas si rapide »21. La loi de la population proposée par Smith – sa théorie de la régulation de l’évolution démographique – est intégrée à sa théorie des salaires, présentée dans un célèbre chapitre du premier livre de La Richesse des nations. Il y remet en question la théorie dominante selon laquelle les salaires tendent en moyenne à s’établir au niveau des taux de subsistance, c’est-à-dire au minimum requis pour « l’entretien » du travailleur et de sa famille. Cette « loi d’airain des salaires » connaîtra une longue postérité, dans les visions sinistres de Malthus et de Ricardo, puis, plus tard, dans le mouvement socialiste naissant. Dans le récit de Smith, en revanche, les salaires s’établissent au point où la demande de main-d’œuvre et le taux de croissance démographique sont « aussi proches que possible l’un de l’autre en […] proportion »22. La demande de main-d’œuvre reflète toutefois le taux d’accumulation du capital dans un pays ou une région donnés. C’est ce taux, plutôt que le montant du stock de capital accumulé dans le passé, qui fixe les niveaux de salaire et, par conséquent, la volonté des familles de travailleur·ses de “se multiplier ». Les colonies américaines, note Smith, étaient « moins riches que l’Angleterre, mais plus prospères » ; leur rythme d’accumulation plus rapide se traduisait par des salaires plus élevés, ce qui favorisait les mariages précoces et les familles plus nombreuses. La situation des colonies américaines et de l’Europe en général contraste avec celle de la Chine, un pays aussi riche que la Grande-Bretagne à l’époque où Smith écrit, mais dont les salaires de subsistance et la population stationnaire reflétaient la lenteur de l’expansion économique et la faible demande de main-d’œuvre. Le faible niveau de vie en Chine et la réticence des familles à se reproduire à des niveaux typiques de l’Europe et de l’Amérique du Nord n’entraînaient pas l’apparition de villages fantômes dans les campagnes ou l’abandon de champs cultivés depuis longtemps. Ces phénomènes ne sont apparus qu’avec la dévastation du Bengale, note-t-il en faisant référence à la récente famine qui avait éliminé un tiers des habitant·es du pays, où nous avons assisté à l’effondrement d’une nation dont les salaires sont tombés en-dessous des seuils de subsistance et dont la population fut dévastée. Cet état de fait illustre avec clarté la différence entre « l’état de l’Amérique septentrionale et celui des Indes orientales est peut-être le fait le plus propre à faire sentir la différence qui existe entre l’esprit de la constitution britannique, qui protège et gouverne le premier de ces pays, et l’esprit de la compagnie mercantile qui maîtrise et qui opprime l’autre. »23.

Lorsque, dans un chapitre du Capital consacré à la « loi générale de l’accumulation du capital », Marx déclare qu’il serait « tout à fait absurde » de « faire dépendre le mouvement du capital du simple mouvement de la population », il semble presque anticiper les récits de Keynes et des commentateur·ices d’aujourd’hui. Il soulève néanmoins la question de la relation qu’il pourrait y avoir entre les changements dans la taille d’une population – progressive, stationnaire ou en déclin, pour utiliser les termes de Smith – et l’accumulation du capital. La remarque de Marx vise à rompre la prétendue relation de cause à effet entre les deux, en attribuant cette idée à ce qu’il appelle le « dogme des économistes ». Cependant, la formule que les lecteur·ices de ce chapitre du Capital sont le plus susceptibles de citer fait écho à l’affirmation de Smith selon laquelle « la demande d’hommes […] régule la production d’hommes » : « L’accumulation du capital est la propagation du prolétariat »24. Il s’agit d’un point délicat. Le chapitre fait une distinction cruciale entre ce qu’il appelle « l’industrie moderne » et « la période d’enfance de la production capitaliste »25. Par « la période d’enfance », Marx entend le modèle d’accumulation caractéristique du capitalisme avant l’apparition du système des usines. Dans ses premiers stades de développement, la production capitaliste se contente d’adopter les techniques de production existantes ; plus tard, elle transforme radicalement le procès de travail lui-même pour répondre à son besoin d’expansion. Au début, le capital est accumulé de manière extensive, se reproduisant à plus grande échelle avec seulement des « changements très graduels » dans ce que Marx a appelé la composition du capital, le rapport entre main-d’œuvre et matériaux (outils compris). Dans le système industriel moderne, cependant, le capital croît et change de composition, remplaçant la main-d’œuvre employée par des machines.

Marx lie l’accumulation à la croissance démographique dans le contexte du modèle d’accumulation extensif antérieur, pour lequel « son accumulation a donc correspondu en gros une croissance proportionnelle de la demande de travail »26. Lorsque le capital s’étend sans qu’il y ait, ou peu, de changement technologique, le rapport entre les machines et la main-d’œuvre employée reste le même, même si la masse du capital s’accroît. L’expansion nécessite des unités de travail supplémentaires – des journées de travail plus longues ou davantage de main-d’œuvre employée – et la demande de main-d’œuvre reste « proportionnelle » au taux d’accumulation du capital. Mais, selon Marx, ce modèle d’accumulation se heurte inévitablement à un obstacle naturel, à savoir le « mouvement absolu de la masse de la population » 28 lui-même.

Dans ses premières phases, l’accumulation du capital rencontre donc des limites « naturelles ». Dans le premier livre du Capital, nous apprenons l’existence de deux de ces limites. Dans sa discussion sur le taux d’exploitation – le ratio entre ce que reçoivent les travailleur·ses en échange de leur force de travail et la plus-value qu’ils produisent “gratuitement” – Marx souligne que la production de ce qu’il appelle la plus-value « absolue » rencontre une limite naturelle dans la durée de la journée de travail ; de même, la forme extensive de l’accumulation rencontre une limite absolue ou « naturelle » dans l’offre existante de main-d’œuvre pour une population donnée. Dans ces conditions, le taux d’accumulation du capital dépend en effet de la taille de la population active. « L’effectif absolu de la population ouvrière” à laquelle Marx fait référence ne peut croître qu’à un taux de reproduction générationnelle naturellement déterminé, puisque même une augmentation des salaires, qui, dans la transition démographique que Marx a vécue, a généralement conduit à une augmentation des taux de fécondité, n’augmente l’offre de main-d’œuvre que sur une période de 16 à 18 ans. Mais, insiste Marx, « la quantité de force de travail disponible que fournit l’accroissement naturel de la population ne suffit en aucun cas à la production capitaliste. Il lui faut, pour jouer librement et à plein, une armée industrielle de réserve indépendante de cette limitation naturelle »28.

Marx ridiculise ensuite la « loi » proposée par les économistes du début du XIXe siècle en réfutant leur théorie des salaires qui, selon lui, est « déterminée par les évolutions de l’effectif absolu de la population ouvrière ». Les économistes politiques – et plus particulièrement Malthus – soutiennent que des salaires plus élevés encourageraient les travailleur·ses à faire plus d’enfants, conduisant à un moment donné à un excès d’offre de main-d’œuvre par rapport à la demande. Cette situation obligerait les travailleur·ses à se disputer les emplois, ce qui entraînerait une baisse des salaires. Lorsque les salaires baissent, le taux de mortalité augmente, car les conditions de vie – qualité de l’alimentation et des soins de santé – se détériorent, alors même que les familles de la classe ouvrière limitent leur propre « prolifération » en raison des bas salaires. La baisse des salaires entraînerait donc une diminution de l’offre de main-d’œuvre, ce qui, à son tour, relancerait le processus, car une offre de main-d’œuvre restreinte entraînerait une hausse des salaires, une baisse des profits et un ralentissement du taux d’accumulation. Mais les employeurs, souligne Marx, ne peuvent tout simplement pas compter sur le processus « naturel » de la croissance démographique pour faire baisser les salaires, et ce n’est d’ailleurs pas ainsi que se déroule l’accumulation dans le contexte de l’industrie moderne. L’accumulation capitaliste nécessite la disponibilité d’une « armée de réserve » de travailleur·ses sans emploi, qui peuvent être intégré·es dans la production en période d’expansion et jeté·es à la rue en période de ralentissement cyclique. Cette « armée de réserve » est créée par le passage à l’accumulation intensive, caractérisée par le développement de la mécanisation et le déclin [relatif, NdT] de la force de travail en tant qu’élément du capital. La mécanisation crée un surplus de travail dans les périodes où le capital croît plus lentement. La demande de main-d’œuvre dépend de l’endroit où l’on se trouve dans le cycle économique, et les salaires sont régulés par l’expansion et la contraction de ce surplus de main-d’œuvre, et non par les variations lentes de la taille de la population dans son ensemble.

Marx fait appel à un exemple contemporain pour illustrer son propos. Dans les années 1850, note-t-il, la main-d’œuvre agricole était rare et les agriculteurs capitalistes se sont vus contraints de mieux rémunérer leurs ouvriers agricoles. Naturellement, ces employeurs n’ont pas attendu que ces travailleurs se reproduisent suffisamment pour augmenter l’offre par rapport à la demande de main-d’œuvre et faire ainsi baisser les salaires : cela aurait pris plus d’une décennie. Ils ont plutôt introduit des machines à faible consommation de main-d’œuvre, réduisant ainsi la demande de main-d’œuvre, et donc l’influence des travailleur·ses agricoles sur le marché du travail, les obligeant désormais à entrer en concurrence pour les emplois restants. En modifiant le rapport entre les machines et la force de travail employée, les capitalistes peuvent réduire la quantité de travail dont ils ont besoin, et, par conséquent, réguler l’offre de travail elle-même, ce qui leur permet d’offrir des salaires plus bas. Ce qui caractérise le modèle d’accumulation dont dépend l’industrie moderne, c’est l’autonomisation des besoins de l’accumulation par rapport aux limites naturelles de la population : « La demande de travail n’est pas identifiable à la croissance du capital, ni l’offre de travail à la croissance de la classe ouvrière identification qui nous donnerait alors deux puissances indépendantes l’une de l’autre, exerçant l’une sur l’autre une influence réciproque »29. Ici, nous voyons le changement technique fonctionner comme un moyen de façonner les deux versants du marché du travail. Dans sa forme développée, le capital s’accumule plus rapidement que ne s’accroît la demande en main-d’œuvre, ce qui augmente à la fois la demande de travail – en raison de l’expansion du capital – et l’offre de travail – sous l’effet du changement technique qui permet d’économiser du travail.

L’objectif principal de la description du marché du travail capitaliste proposée par Marx est d’isoler sa dynamique interne des dynamiques plus larges de changement démographique. Ce qui différencie sa théorie de celle des économistes politiques « dogmatiques », c’est son affirmation selon laquelle la croissance du capital ne dépend pas d’une offre exogène de main-d’œuvre. Smith soutenait que l’accumulation du capital crée sa propre offre de travail : la demande de travail régule la production des hommes. Marx affirme lui aussi que le capital crée sa propre offre de travail, mais ce qu’il entend par là est tout à fait différent. Le modèle de Smith impliquait que la population croît au même rythme que le capital s’accumule. Le modèle de Marx postule un écart entre ces deux taux. En effet, l’expansion d’une somme de capital donnée implique une augmentation de la part des machines par rapport à la force de travail employée. Cela signifie que, pour l’économie dans son ensemble, la croissance de la demande de travail sera plus lente que la vitesse d’expansion du capital ; la quantité de travail employée peut augmenter dans l’absolu, mais elle le fera moins rapidement que les unités de capital ajoutées. Les nouveaux chômeur·ses, qui ont besoin d’argent pour survivre, sont prêt·es à remplacer les travailleur·ses employé·es à des salaires inférieurs ou à être jeté·es dans de nouvelles industries où des apports rapides de main-d’œuvre sont nécessaires.

Il convient de garder à l’esprit que Marx a formulé cet argument dans un contexte démographique très spécifique ; les taux de fécondité britanniques en 1870 étaient presque aussi élevés que les taux nigérians actuels. La conséquence de son argumentation est simple : les épisodes périodiques de chômage élevé ne peuvent être attribués aux taux élevés de reproduction du prolétariat, mais à la tendance au remplacement de la force de travail par des machines, ainsi qu’à la dynamique particulière de l’accumulation capitaliste, structurée par les fluctuations du cycle économique. Dans quelle mesure cet argument reste-t-il valable aujourd’hui, alors que l’offre absolue de main-d’œuvre – la taille de la « population en âge de travailler » – dans les pays industrialisés semble se contracter ?

Au cours des années 1990, alors que la main-d’œuvre espagnole diminuait, le taux de chômage a grimpé en flèche dans toute l’Europe du Sud : il a doublé en Italie et triplé en Espagne. Cela semble conforme à l’objectif de l’anecdote de Marx sur les pénuries de main-d’œuvre rurale dans les années 1850, censée démontrer que l’accumulation du capital est possible en arrachant davantage de travail excédentaire d’une heure de travail donnée, plutôt qu’en se contentant d’augmenter le nombre de travailleur·ses. D’autres exemples peuvent être trouvés dans le monde entier. Mais nous devons nous rappeler que, dans les pays à revenu élevé, la plupart des emplois se créent aujourd’hui dans le secteur des services, et en particulier dans les services à la personne à bas salaires. Ces types de procès de travail sont, par nature, difficiles à mécaniser, tout comme ils sont difficiles à externaliser vers des régions disposant d’un grand nombre de travailleur·ses excédentaires. Parce qu’ils ne peuvent être mécanisés ou automatisés, les gains de productivité – à moins d’un miracle – sont tout aussi difficiles à obtenir. L’expansion au sein de ces lignes de production n’implique pas, la plupart du temps, le remplacement des travailleur·ses par des machines ; l’accumulation de surtravail nécessite l’embauche de nouveaux employés. Marx a décrit ces conditions comme étant celles de la production capitaliste « dans sa période d’enfance ». Dans quelle mesure la convergence de ces deux phénomènes – la sous-traitance de la main-d’œuvre et la croissance de l’emploi dans les services à forte intensité de main-d’œuvre – soumet-elle à nouveau l’accumulation du capital dans les pays à revenu élevé aux « limites naturelles » de l’évolution démographique ?

Les serres démographiques

Le taux de fécondité naturel n’existe pas, si par “naturel” on entend un taux régulé ni par la coutume, ni par la délibération consciente des ménages. Il semblerait que même les peuples nomades de l’ère pré-néolithique contrôlaient étroitement le nombre d’enfants que chaque femme pouvait mettre au monde, en imposant de longs espacements entre chaque grossesse, en retardant le sevrage, en pratiquant des avortements et en recourant largement à l’infanticide (une caractéristique commune aux communautés humaines lors de la majeure partie de leur existence). Mais c’est un tel taux naturel, associé à un taux de fécondité non régulé et donc “élevé”, que sous-tend la notion de transition démographique. On suppose que la population des sociétés pré-transition, c’est-à-dire des communautés paysannes ou agricoles traditionnelles, était régulée par un équilibre entre des taux de fécondité et de mortalité élevés ; la transition se produisant lorsque les taux de mortalité chutent, et ce même si les taux de fécondité restent élevés. On dit que les taux de mortalité ont baissé en raison de l’élévation du niveau de vie, mais surtout grâce à l’accès à de meilleurs soins (comme aux vaccins par exemple) ; les taux de fécondité diminuent en parallèle lorsque les femmes ont accès à l’éducation et à la contraception. Ce schéma, ainsi que la notion de fécondité naturelle, passent cependant à côté d’une caractéristique démographique essentielle des sociétés paysannes, à savoir leur tendance à réguler avec force les taux de natalité en fonction de la disponibilité des terres arables. « Dans les villages agricoles féodaux du Japon », écrit Makoto Itoh, « les membres des familles de paysans-serfs maintenaient minutieusement la population et se reproduisaient en fonction de l’approvisionnement alimentaire disponible provenant de leurs terres agricoles héritées, après avoir payé l’impôt foncier annuel et dans le strict respect des coutumes communautaires en matière de mariage (seul le fils aîné était autorisé à se marier), en matière de naissance ainsi qu’en matière d’Ubasute, expression qui signifie le fait d’abandonner les vieux et les infirmes »30. Des pratiques coutumières similaires furent observées en Europe, où les mariages étaient différés, s’ils avaient lieu, jusqu’à ce que des terres agricoles soient disponibles, tandis que la taille des ménages était déterminée par la tension entre la nécessité d’avoir suffisamment de bras pour travailler la terre et la nécessité d’éviter de fragmenter les terres destinées à l’héritage. Les décisions concernant la taille des ménages n’étaient guère laissées à la discrétion des couples, elles n’étaient donc en aucun cas naturelles.

Lorsque les démographes tentent d’expliquer le passage de populations stagnantes à une croissance démographique rapide, ils font souvent appel à des concepts sociologiques vagues et trompeurs comme la modernisation ou l’urbanisation. Ce dernier terme est particulièrement confus, car il occulte un concept bien plus pertinent pour comprendre la persistance, dans les premières phases de la transition démographique, de taux de fécondité élevés alors même que les taux de mortalité diminuent : la prolétarisation, un processus qui a commencé dans les campagnes. Wally Seccombe a décrit cette transformation comme un déroulement en trois phases, avec trois régimes de fécondité des ménages correspondants, en fonction des rapports de production nécessaires à la poursuite de cette prolétarisation31. Elle concerne les ménages, et non les individus, et si son concept formel signifie la séparation des producteurs d’avec les moyens de travail, son processus historique s’ouvre avec la médiation de la reproduction familiale par le marché. Seccombe observe que la transition démographique commence en Europe non seulement avec des taux de mortalité en baisse, mais aussi avec des taux de fécondité plus élevés par rapport aux ménages paysans. Cela s’explique par l’émergence d’une production marchande indépendante à la campagne – « industrie artisanale » [cottage industry] ou production domestique – qui a vu l’objectif de transmission intégrale, à long terme, des terres agricoles, être remplacé par les exigences immédiates de la production pour le marché. La demande en main-d’œuvre, au premier rang de ces exigences, ne pouvait être satisfaite que par des taux de fécondité élevés (conditions qui créent ce que l’on a appelé une « serre démographique »). Dans les régions où cette forme de production s’est imposée, la croissance démographique a été particulièrement explosive et s’est produite dans les zones rurales plutôt que dans les villes32. Ce sont précisément ces conditions qui prévalent dans la plupart des régions les moins industrialisées du monde.

C’est uniquement lorsque les familles sont totalement privées des ressources nécessaires à leur survie qu’elles se trouvent à la merci du marché du travail afin de faire l’acquisition de revenus, sous la forme du salaire des hommes, des femmes et des enfants. Dans la production domestique, les familles possèdent souvent leurs propres outils ou machines, voire un petit lopin de terre. Du fait du caractère essentiel du salaire des enfants pour la reproduction des ménages au début de la prolétarisation, les familles nombreuses sont restées la norme. Mais, alors que dans la production domestique les enfants peuvent toujours être exploités plus intensément par leur propre famille – augmentant la production pour compenser la chute des prix –, dans les premiers ménages prolétariens, les enfants deviennent rapidement des fardeaux dans les périodes de récession du cycle économique, lorsque les employeurs les mettent à la rue. Avec ce que Seccombe appelle le ménage prolétarien « mature », qui prend forme pour la première fois dans le dernier tiers du XIXe siècle en Grande-Bretagne, la prolétarisation est achevée. Au cours de cette période d’accumulation rapide de capital et de méthodes de production de plus en plus intensives, la demande de main-d’œuvre chute tandis que les salaires augmentent. Le travail des enfants est alors limité et la scolarisation universelle devient obligatoire ; le salaire familial devient la norme, même s’il n’est pas universel, et le travail des femmes tend de plus en plus vers le travail non rémunéré, exécuté en privé au sein du foyer domestique. Dans ce contexte, le travail des enfants n’est plus nécessaire à la reproduction du ménage, mais devient plutôt une charge ; les ménages prennent, dans une certaine mesure, le contrôle de leur propre taille – cependant le poids de la décision des femme du timing et de la fréquence des naissances varie considérablement et reste souvent limité/minime, même lorsqu’elles sont éduquées et ont accès à la contraception.

Si j’ai retracé cette taxonomie des régimes de fécondité des ménages, c’est pour revenir à la question de savoir quelles dynamiques dictent la croissance et le déclin de la population aujourd’hui. Nous avons commencé par l’anomalie de l’Afrique subsaharienne, dont les taux de fécondité restent extrêmement élevés par rapport au reste du monde, et en particulier au Nigeria, dont la population dépassera celle de la Chine d’ici la fin du siècle. Pourquoi son taux de fécondité n’a-t-il guère changé depuis 1960, alors que sa population rurale a été divisée par deux au cours de la même période ? Le taux de chômage officiel du Nigeria est d’environ 5%, mais son « taux de pauvreté » – tel que défini par la Banque mondiale – est proche de 40%, soit quelques 87 millions d’habitant·es. Fait significatif, bien que 95% des Nigérian·es actif·ves soient considéré·es comme ayant un emploi, seuls 12% d’entre eux occupent un emploi salarié, soit une proportion plus faible qu’en Afghanistan ; les autres sont comptés comme des travailleur·ses indépendant·es. Trois femmes sur quatre sont actives sur le marché du travail, et le travail des enfants est courant, avec pas moins de 15 millions d’enfants nigérians de moins de 14 ans considérés comme économiquement “actifs »33. Ces statistiques déprimantes fournissent un cadre utile pour les remarques récentes faites à ce sujet par l’historien Adam Tooze de l’Université de Columbia. Dans son analyse d’un livre récent sur la démographie africaine, Youthquake d’Edward Paice, Tooze consacre beaucoup d’énergie à s’interroger sur le rythme exceptionnellement lent auquel se déroule la transition démographique en Afrique subsaharienne. Dans cette région, les taux de fécondité ne répondent tout simplement pas à l’effondrement des taux de mortalité, même des décennies plus tard. Dans le reste du monde, où la transition est achevée, l’écart entre ces deux taux s’est comblé grâce à la batterie de facteurs que les sociologues évoquent invariablement : la modernisation, l’urbanisation, l’éducation et l’accès [à la contraception, NdT]. Au Nigeria, cependant, les femmes « éduquées » ayant accès à la contraception « choisissent » – il insiste sur « l’agentivité » des femmes – d’avoir des familles plus nombreuses, pour des raisons qu’il ne peut développer. À sa propre question maladroitement formulée, « Pourquoi les femmes nigérianes utilisent-elles si peu de contraceptifs ? », Tooze répond de manière tautologique : « Parce qu’elles veulent des familles nombreuses »34.

Mais de quel type de familles s’agit-il ? Il s’agit d’une population dans laquelle des dizaines de millions de travailleur·ses sont privé·es de terres agricoles et ne peuvent pas non plus trouver un emploi salarié qui, au Nigeria, est apprécié pour le revenu relativement élevé qu’il procure, bien que peu de ces emplois soient assurés par un contrat de travail, et encore moins de congés payés ou d’autres avantages. Il s’agit d’une société dans laquelle le rythme de la transition démographique est dicté par le degré de prolétarisation des ménages. Dans une société où la quasi-totalité des travailleur·ses sont indépendant·es, le revenu des ménages est assuré par la production de biens à faible productivité et la prestation de services : vendeurs ambulants, services à la personne, réparations ménagères, « petit commerce ». Il n’est donc pas étonnant que la croissance démographique soit si forte au Nigeria et ailleurs en Afrique, où des conditions similaires – la semi-prolétarisation – prévalent. Il est probable qu’il en sera ainsi pendant les décennies à venir, quel que soit le niveau d’éducation et de contrôle des naissances mis à la disposition des femmes nigérianes. Lorsque la reproduction d’un ménage dépend du revenu du travail de tous ses membres, les femmes peuvent difficilement choisir d’avoir une famille nombreuse ou non.

Cette race de propriétaires d’une marchandise bien singulière

Marx est souvent cité comme ayant affirmé que chaque mode de production possède sa propre « loi de la population ». Cependant, son argumentation dans Le Capital souligne plutôt comment la dynamique de l’accumulation capitaliste génère inéluctablement une offre excédentaire de main-d’œuvre – une population surnuméraire – quel que soit le « mouvement » réel de la croissance démographique (en hausse, stationnaire ou en déclin). Nous ne trouvons nulle part dans son œuvre un exposé articulé des raisons pour lesquelles les sociétés capitalistes subissent ce que les sociologues appellent une transition démographique : un arc de transformation démographique au cours duquel une première phase de croissance spectaculaire est suivie d’une chute rapide des taux de fécondité et de croissance de la population, et finalement de la population tout court. Nous pouvons supposer que Marx pensait que la population des sociétés capitalistes croîtrait absolument, à condition que l’accumulation soit suffisamment rapide et que les salaires réels augmentent. La spéculation est risquée ici, puisqu’il ne propose aucune comparaison, comme le fait Adam Smith, entre les tendances aux États-Unis, en Chine et en Asie du Sud, et parce que son récit de “l’industrie moderne” décrit un système d’usines embryonnaire, dans lequel un grand nombre de femmes et d’enfants étaient employés dans la production. Marx traite longuement de la question du travail des enfants dans Le Capital, soulignant la façon dont la « fringale bestiale de surtravail » – plus précisément, la survaleur « absolue » produite par l’ajout d’unités de travail supplémentaires, plutôt que par des gains de productivité – l’a poussé à allonger la journée de travail aussi longtemps qu’il était physiquement possible de le faire, et à vampiriser encore plus de force de travail sous la forme d’enfants de moins de douze ans. Dans les années 1860, la campagne visant à mettre fin au travail des enfants faisait encore rage, l’ère de la scolarisation universelle n’était pas encore advenue et le mouvement ouvrier britannique n’en était qu’à ses balbutiements. Et bien que la théorie du salaire de Marx souligne que « la somme des moyens de subsistance nécessaires à la production de la force de travail inclut donc les moyens de subsistance des remplaçants, c’est-à-dire des enfants des travailleurs, en sorte que cette race de possesseurs de marchandises d’un type particulier se perpétue sur le marché », la norme du salaire dit familial – un salaire unique suffisant pour la reproduction de toute la famille – était rarement une réalité35. Il comprenait très bien que les enfants salariés représentent un fardeau pour les familles lorsque les contractions du cycle économique les mettent au chômage ; il est moins certain qu’il ait pu envisager une famille prolétarienne dont les décisions concernant la taille du ménage seraient prises en fonction des « contraintes de revenu, de prix, de goût et de temps », de sorte que les enfants pourraient être considérés comme des « biens de consommation durables » ou des « biens produits par le ménage »36. Surtout, il était loin d’imaginer le rôle que jouerait l’État-providence moderne dans la médiation de la reproduction sociale, ni que les travailleur·ses retraité·es seraient abandonné·es à elleux-mêmes, au lieu d’être pris·es en charge par leurs propres enfants et leur famille élargie.

La critique féministe des considérations de Marx sur la reproduction sociale s’est principalement concentrée sur la façon dont sa théorie ne rendait pas pleinement compte de la manière dont « cette race de possesseurs de marchandises d’un type particulier se perpétue sur le marché », négligeant en particulier le rôle de médiateur que joue la famille ou le ménage dans la « production d’hommes ». En identifiant le salaire aux moyens de subsistance suffisants non seulement pour reproduire la force de travail d’un travailleur individuel, mais aussi pour produire son remplaçant, Marx semble ignorer la division sexuelle du travail au sein du ménage, ainsi que la manière dont cette division du travail façonne les différences salariales entre les sexes sur le marché du travail. Cette critique met l’accent sur le processus quotidien de production de la force de travail en tant que marchandise échangée sur le marché du travail, ainsi que sur la reproduction générationnelle de la « race » de prolétaires nécessaires pour approvisionner ce marché au fil du temps. L’enjeu de cette importante transformation de la théorie marxiste était sa redéfinition des femmes en tant que travailleuses jugées capables d’avoir des enfants, et comment cette identification fonctionne comme une source primaire de la domination de genre.

Les luttes des femmes en Europe et en Amérique du Nord depuis les années 1970 ont eu pour priorité d’accroître le contrôle des femmes sur la reproduction et la taille de la famille, y compris le droit d’interrompre les grossesses non désirées. Ces luttes se sont intensifiées au moment de la crise généralisée du taux de profit à la fin des années 1960 et au début des années 1970, dont l’un des effets a été de remettre en cause le salaire familial. Les femmes ont commencé à entrer massivement sur le marché du travail au début des années 1970 ; ce n’est pas une coïncidence si les taux de fécondité ont commencé à décliner au même moment. La baisse des taux de natalité dans les économies à haut revenu ne s’explique pas simplement par le fait que les femmes « choisissent » de travailler en-dehors du foyer, bien que ce fut le cas pour de nombreuses femmes ; il s’agit d’un phénomène historique représentant à la fois une avancée dans le contrôle des femmes sur leur propre vie et le symptôme d’une crise plus large de l’accumulation capitaliste. Le contrôle de la taille de la famille et le choix de se reproduire doivent également, il convient de le souligner, inclure le choix d’avoir des enfants. Si, au Nigeria et en Afrique subsaharienne, les modes particuliers de reproduction des ménages ne permettent pas aux femmes de choisir simplement d’avoir des familles moins nombreuses, malgré l’accès à l’éducation et à la contraception, dans les nations industrialisées, la compression réelle des salaires et le coût élevé de l’éducation des enfants signifient que les familles moins nombreuses ne sont pas simplement choisies, et qu’elles n’attestent pas d’une victoire totale des femmes pour le contrôle de leur corps et de leurs capacités de travail. Nous pouvons cependant être certain·es que, dans les décennies à venir, la prétendue menace « existentielle » que représenterait la perspective d’un effondrement démographique fera à n’en pas douter des femmes et du « féminisme » des boucs émissaires de premier choix37.

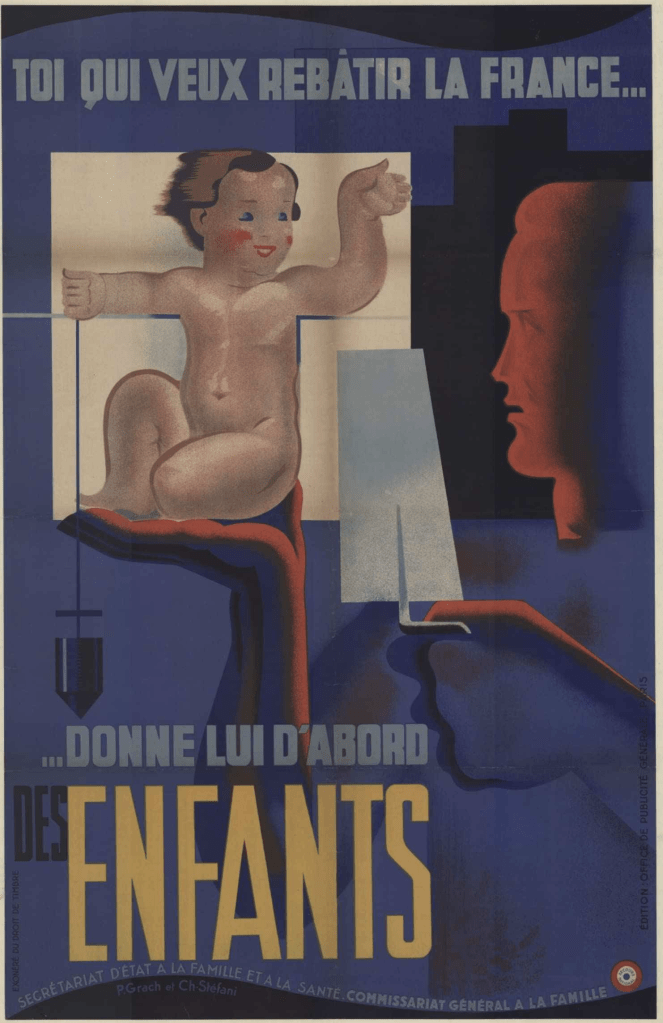

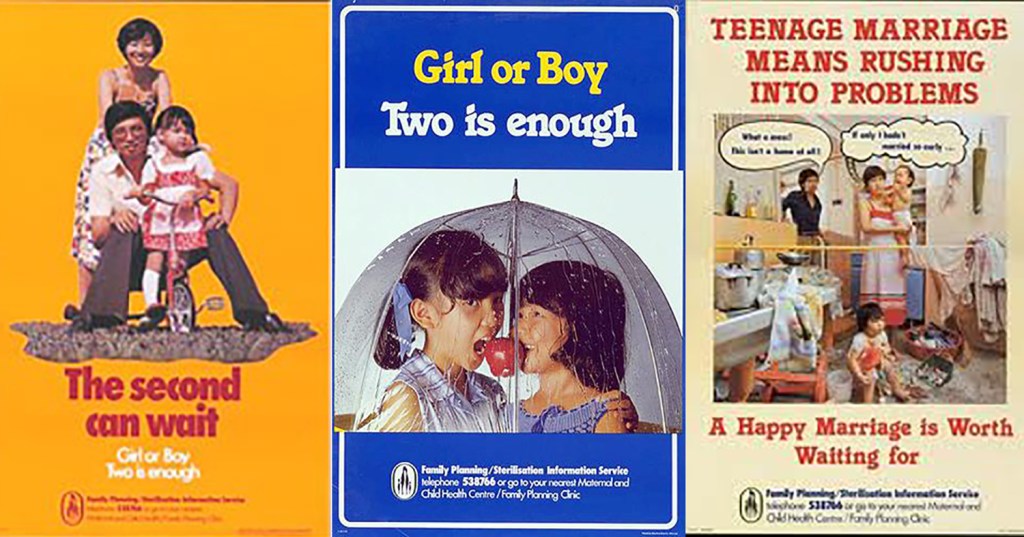

Lorsque nous parlons ici de choix effectués par les femmes et les familles, nous nous référons moins à leur agentivité particulière en la matière qu’au fait que, dans le mode de production capitaliste, la reproduction de la force de travail est effectuée de manière privée, dans un processus qui n’est qu’indirectement médiatisé par l’État et la classe capitaliste. Si la famille prolétarienne peut être identifiée, négativement, par sa dépossession – elle ne possède que ses propres enfants – elle est également définie par le fait qu’elle est directement responsable de son propre entretien. Mais l’argument de Marx semble pointer vers une caractéristique plus importante de ce mode d’organisation de la production sociale, à savoir que la dynamique de l’accumulation (le “mouvement du capital ») ne façonne pas directement le « mouvement de la population ». C’est dans l’intervalle entre ces deux mouvements que les États interviennent pour ajuster les comportements des ménages, et la croissance de la population, aux besoins de l’accumulation. Bien que des politiques pro-natalistes aient été mises en place en France après la Première Guerre mondiale, le marasme économique de la dépression des années 1930 les a fait baisser à nouveau ; seules les ravages de la Seconde Guerre mondiale, puis le « miracle » économique de l’après-guerre, les ont fait augmenter à nouveau pendant quelques décennies. Mais les généreux programmes pro-natalistes déployés dans de nombreux pays riches en proie à de faibles taux de fécondité n’ont pas réussi à infléchir la tendance dominante. En l’absence d’un conflit mondial de grande intensité et d’un boom économique durable, il ne faut pas s’attendre à un renversement de tendance, même si les taux de fécondité subsahariens sont restés élevés longtemps après que le « modèle » de transition démographique avait prédit qu’ils auraient dû baisser. Lorsque l’on considère que les politiques pronatalistes « favorables à la famille » – congés parentaux plus longs, crédits d’impôt pour les enfants, crèches subventionnées, etc. – ont échoué, une approche plus punitive (c’est-à-dire américaine) peut être adoptée, dans laquelle les femmes se voient refuser l’accès à l’avortement, voire à la contraception tout court38. Il en résultera probablement une forme généralisée et peut-être inédite de misogynie, les femmes sans enfant étant rejetées et humiliées, non seulement par leur communauté, mais aussi directement par l’État ; dans ces conditions, la violence à l’égard des femmes, jugées narcissiques et “anti-vie”, serait normalisée.

Que faudrait-il, à supposer que ce soit souhaitable, pour augmenter les taux de fécondité dans les pays à revenu élevé ? Et que faudrait-il pour « équilibrer », en quelque sorte, les taux divergents entre le monde riche et l’Afrique subsaharienne ? L’histoire suggère que les taux de fécondité africains ne diminueront qu’en réponse à une accumulation rapide de capital et à une croissance correspondante des salaires. Certain·es commentateur·ices ont noté, par exemple, qu’étant donné que la mise en place de taux élevés d’immigration pour remplacer les travailleur·ses qui disparaissent dans les centres capitalistes est une proposition politiquement explosive, la perspective la plus prometteuse est de déplacer la production là où les travailleur·ses se trouvent actuellement, et de « transformer l’Afrique en une ‘nouvelle Chine’ – où le capital et l’expertise managériale se déplaceraient pour produire des biens »39. Mais une grande partie de la demande de main-d’œuvre dans les pays les plus développés concerne des services à la personne, qui ne peuvent pas être délocalisés à Lagos ou à Accra. Dans les pays à hauts revenus, la solution de Keynes peut sembler rationnelle bien qu’invraisemblable : la redistribution des revenus en faveur du travail pourrait stimuler modestement la consommation, mais les politiques pro-natalistes, qui sont des formes de redistribution ciblée des revenus, n’ont eu que peu ou pas d’effet dans les pays où elles ont été essayées récemment. Une revendication ouvrière pour une plus grande part des revenus en échange d’une possible, bien qu’incertaine, croissance démographique à venir n’est pas crédible, en particulier si l’alternative consiste à importer une main-d’œuvre bon marché de l’étranger, sans parler de la réaction populiste. Nous ne pouvons en tout cas plus compter sur la classe capitaliste pour agir au nom de ses propres intérêts à long terme en tant que classe, comme le montre son refus (ou son incapacité), depuis des décennies, d’investir à des taux suffisants pour stimuler une croissance soutenue, remplacer les infrastructures qui tombent en ruines ou faire plus que le minimum syndical pour contenir la catastrophe climatique imminente, qui sera certainement le prochain grand choc « exogène » pour le système.

L’une des leçons de l’historien Robert Brenner sur les suites de la peste noire est que les différentes issues – une plus grande mobilité et des salaires plus élevés pour certains paysans, la réimposition du servage pour d’autres – dans les régions avec des schémas démographiques similaires peuvent être attribuées aux rapports de classe qui prévalent dans chacune d’entre elles40. Une polarisation similaire des conséquences pourrait se produire au cours du prochain siècle ou celui d’après, en réponse à un éventuel déclin démographique. Que l’on nous pardonne d’imaginer que la situation à court terme sera difficile, car la classe capitaliste tente d’imposer des contrôles plus stricts sur l’offre de main-d’œuvre, à la fois indirectement, par des mesures punitives à l’égard des femmes et des familles, et en instituant des conditions de travail semblables à celles des serfs pour les détachements de main-d’œuvre importée, comme cela s’est produit aux États-Unis au XIXe siècle, par exemple, ou comme les arrangements – le système de la « kafala »41 – qui prévalent dans les États riches en pétrole du golfe Persique. Mais ces scénarios plausibles ne doivent pas nous faire oublier ce qui pourrait également se produire, au moins à la marge : la socialisation complète des coûts de reproduction de la société, y compris les coûts de prise en charge des personnes âgées. Un tel scénario pourrait produire des réponses disparates parmi les ménages, beaucoup renonçant à avoir des enfants, d’autres ayant des familles nombreuses selon les normes actuelles. Dans ces conditions, la structure même de la famille ou du ménage pourrait s’effriter, puisqu’elle n’aurait plus la responsabilité exclusive d’assurer, de manière privée, la médiation du rapport entre demande de travail et remplacement démographique. La socialisation, dans cette esquisse, donnerait plus de place aux femmes et aux réseaux de parenté pour choisir la taille de leur famille, tout en ne reléguant plus la reproduction de ces groupes démographiques aux efforts privés de ceux qui les constituent. Et les enfants ne seraient plus fétichisés ou adorés en tant qu’emblèmes de l’avenir, ou comme des lieux de projection de fantasmes de vulnérabilité et d’innocence ; ils ne seraient plus invoqués comme les bénéficiaires de la violence exercée en leur nom.

Les classes politiques des pays qui ont achevé ce que l’on appelle la transition démographique et dont les populations vont rapidement décliner au cours des prochaines décennies ont commencé à se demander – de façon désordonnée mais néanmoins bruyante – si l’humanité n’est pas confrontée à une troisième, et peut-être dernière, révolution démographique. Ils sont confrontés à l’effritement apparent du modèle de transition lui-même, qui prévoit un rétablissement éventuel de l’équilibre entre les taux de fécondité et de mortalité, aboutissant à une nouvelle stabilité de la taille de la population. Le court-circuit actuel représente une inversion de celui qui a déclenché la croissance démographique : les taux de fécondité continuent de chuter, alors même que l’espérance de vie augmente. Ce qui est source de confusion pour la plupart des observateur·ices, c’est qu’il n’existe aucun modèle ou précédent pour ce qui est sur le point de se produire, à moins d’évoquer la peste noire du milieu du XIVe siècle. Ce n’est pas un hasard si cet événement est fréquemment invoqué dans les discussions sur le déclin démographique du XXIe siècle, car les résultats sont numériquement similaires sur un point : dans l’Europe médiévale, la population a été réduite de moitié, comme elle le sera bientôt en Chine, au Japon, en Italie et en Corée du Sud. Bien sûr, dans le premier cas, le tri n’a duré que trois ans et non un siècle. La rhétorique qui entoure la contraction actuelle évoque cependant ce qui s’est passé autrefois : on nous met en garde contre l’effondrement des réserves de main-d’œuvre, l’effondrement éventuel de la reproduction sociale et la nécessité de contrôles étatiques encore plus stricts sur la gestion des populations. Cependant, l’énigme du déclin actuel est due à sa différence fondamentale avec le choc traumatique de ce premier effondrement ; dans notre cas, le déclin semble révéler la logique interne de la reproduction sociale. Et, contrairement aux révolutions démographiques précédentes, la chute libre actuelle semble moins le résultat d’une mutation correspondante du mode de production que la manifestation de l’effritement du mode de production présent. Un article récent du Financial Times exprime, sous une forme feutrée, l’anxiété largement répandue parmi ses lecteur·ices, qui craignent que la révolution démographique en cours n’entraîne un profond changement structurel, voire civilisationnel : « L’UE est au bord d’une révolution démographique », note un observateur, ce qui nécessite de « repenser profondément nos cadres institutionnels, politiques, économiques et culturels »42. Sous cette litanie de « cadres » se cachent les institutions centrales de la société capitaliste – la famille, l’État et la propriété privée – dont les fondements sont fragilisés par la révolution en cours.

- Edward Paice, Youthquake : Why African Demography Should Matter to the World (Apollo : London, 2021). ↩︎

- Stein Emil Vollset et al., “Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study,” The Lancet 396 (14 juillet 2020) : p.1285-1306. ↩︎

- Makato Itoh, “Japanese Demographic Crisis in View of Marx’s Capitalist Law of Population,” Journal of Contemporary Asia 50, no. 2 (juillet 2019): p.1-2. ↩︎

- Dean Spears et al., “Long-term population projections: Scenarios of low or rebounding fertility,” PLOS ONE 19, no. 4 (2024), https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0298190 ↩︎

- James C. Scott, Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, La Découverte, 2019, p.219 [e-book]. ↩︎

- Le Nigeria est l’un des principaux exportateurs de pétrole au monde, mais son PIB par habitant est inférieur à la moitié de celui du Maroc et à peine supérieur à celui du Soudan. ↩︎

- Par opposition au “baby boom”, le “baby bust” (“faillite”) désigne la natalité en berne des années 1970 et 1980 [NdT]. ↩︎

- La turbulence démographique produite par l’explosion de la jeunesse, caractéristique de la structure d’âge de la région, était ainsi l’une des interprétations les plus couramment avancées par les experts du Printemps arabe du début des années 2010. Cet argument n’est pas faux, il est simplement superficiel et réductionniste. ↩︎

- Le ministre de la justice sud-coréen a fait la une des journaux en évoquant la perspective d’une « extinction » nationale due à un faible taux de fécondité. Le Times a été encore plus mélodramatique, envisageant la perspective du « premier génocide auto-infligé au monde ». « La Corée du Sud “risque l’extinction” après une nouvelle chute brutale du taux de natalité », The Times (28 février 2024), https://www.thetimes.co.uk/article/south-korea-lowest-birth-rate-world-child-z6jwn3jjt ↩︎

- Expression signifiant le fait d’abandonner les personnes âgées et les infirmes [NdT]. ↩︎

- John Maynard Keynes, “Some Economic Consequences of a Declining Population,” Population and Development Review 4, no. 3 (septembre 1978) : pp.517-523. ↩︎

- Nic Johnson, “Times of Interest : Long-Durée Rates and Capital Stabilization,” New Left Review 143 (septembre-octobre 2023), p.139. Le vaste essai de Johnson fait remonter le déclin séculaire des taux d’intérêt à ses racines « dans la dynamique structurelle du système capitaliste mondial en expansion », dont l’une des principales caractéristiques est l’expansion démographique. ↩︎

- “Some Economic Consequences,” p.520. ↩︎

- Robin Wigglesworth, “Immigration helps explain US economic strength: Goldman,” FT Alphaville, 18 mars 2024, https://www.ft.com/content/96dc9516-22d4-42f1-834b-847a6ccc2b48 ↩︎

- “Global fertility in 204 countries and territories, 1950–2021, with forecasts to 2100 : a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021”, The Lancet, 403 (2024) : 2088; “Global population growth hits lowest rate since 1950,” The Financial Times (11 juillet, 2022), https://www.ft.com/content/6b131d91-1834-4243-bb8b-dc49060b1450. ↩︎

- Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013, pp.119-170. ↩︎

- « Car nous savons maintenant que nous avons sous la main un autre démon au moins aussi féroce que le malthusien : celui du chômage qui apparaît à travers l’effondrement de la demande effective. » “Some Economic Consequences,” p.522. ↩︎

- Après la guerre, elle est repassée au-dessus du seuil de remplacement, avant de redescendre en-dessous dans les années 1970, à la fin du “boom” de l’après-guerre. Nous pouvons imaginer sur le fait que les circonstances uniques de la guerre mondiale et de son après-guerre ont retardé de plusieurs décennies le déclin de la population britannique. Le Royaume-Uni a connu une croissance démographique modeste depuis les années 1970, alors même que son taux de fécondité chutait rapidement. Cette croissance est presque entièrement due au solde migratoire. ↩︎

- “Some Economic Consequences”, p.520. ↩︎

- “Some Economic Consequences”, p.523. ↩︎

- Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre I, trad. Germain Garnier, Paris, Gallimard, 1881), p.75. ↩︎

- Richesse des nations, p.89. ↩︎

- Richesse des nations, p.67. ↩︎

- Karl Marx, Capital : A Critique of Political Economy, Volume One, tr. Ben Fowkes (London : Penguin, 1990), p.764. Fowkes traduit le terme allemand Vermehrung par “multiplication,” peut-être pour s’accorder avec l’usage fréquent que Smith fait de ce mot. Mais il peut aussi signifier “propagation,” ou tout simplement “reproduction.” ↩︎

- Karl Marx, Le Capital tome 1, tr Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Quadrige PUF, 1993, p.709. ↩︎

- Le Capital 1, 709. ↩︎

- Le Capital 1, p.715. Le texte original de Marx en allemand dit en réalité « ferait dépendre au contraire le mouvement du capital du mouvement absolu de la masse de la population » ↩︎

- Le Capital 1, p.712. ↩︎

- Le Capital 1, p.718. ↩︎

- “Japanese Demographic Crisis in View of Marx’s Capitalist Law of Population », p.3. ↩︎

- Wally Seccombe, “Marxism and Demography,” New Left Review 137 (janvier-février 1983), pp.22-47. Une grande partie de ce qui suit dans cette section est redevable à cet essai pionnier. Sur la reproduction des ménages et la démographie, voir l’importante étude de Joan Scott et Louise Tilly, Women, Work and Family (Holt, Rinehart & Winston, 1978). ↩︎

- Seccombe, “Marxism and Demography”, p.38. ↩︎

- Jonathan Lain and Utz Pape, “Nigeria’s dichotomy : low unemployment, high poverty rates”, World Bank Blogs (20 octobre 2023); https://blogs.worldbank.org/en/opendata/nigerias-dichotomy-low-unemployment-high-poverty-rates ↩︎

- Adam Tooze, “Youth Quake. Why African demography should matter to the world”, Chartbook #121 (14 mai 2022); https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-121-youth-quake-why-african ↩︎

- Capital I, p.193. Par “norme”, je ne veux pas dire que le salaire familial était universel, mais qu’il constituait un modèle ou un idéal, défendu par le mouvement ouvrier. Il convient également de noter que les enfants d’un certain âge devraient avoir la possibilité de participer à la production, ou plutôt qu’idéalement, il ne devrait pas y avoir de distinction entre la production, l’éducation et les loisirs. ↩︎

- Martha Gimenez, “Population and Capitalism” in Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction : Marxist Feminist Essays (Brill, 2019), p.191 : « les ménages ou les individus sont libres de maximiser leur bonheur [utility] comme ils le souhaitent ; par exemple, en choisissant des biens de consommation plutôt que des enfants ; en choisissant d’avoir un seul enfant de « haute qualité » ou plusieurs enfants de « moindre qualité », etc. ». ↩︎

- C’est ce qu’a fait récemment le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Voir Hawon Jung, “Women in South Korea Are on Strike Against Being ‘Baby-Making Machines’”, The New York Times (27 janvier 2023), https://www.nytimes.com/2023/01/27/opinion/south-korea-fertility-rate-feminism.html ↩︎

- Clarence Thomas, juge à la Cour suprême des États-Unis, a indiqué qu’une décision de 1965 garantissant ce droit aux couples mariés pourrait être annulée à l’avenir. ↩︎

- “Charles Goodhart : ‘Growth is bound to fall’”, The Bulletin (été 2023), https://www.omfif.org/2023/07/charles-goodhart-growth-is-bound-to-fall/ ↩︎

- Voir sa critique des explications démographiques des modèles de distribution des revenus et de la croissance ou de la stagnation économique avant et après la peste noire dans “Agrarian Class Structure and Economic Development,” The Brenner Debate : Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, éd. T.H. Ashton and C.H.E. Philpin (Cambridge : Cambridge University Press, 1987), pp.13-24. ↩︎