Chacun sa place à l’ombre

Le mouvement de révolte agricole qu’ont récemment connu la France et l’Europe augure les prémisses de luttes dans et contre la restructuration en germe du rapport entre le capital et le travail. Cette restructuration, au niveau de l’agro-industrie, se donnant comme traits principaux la décarbonisation, la généralisation du numérique et la fragmentation des échanges internationaux, est en train de bouleverser la dynamique à l’œuvre jusqu’ici. Ce que nous observons est une lutte à la fois entre fractions capitalistes cherchant à trouver une place au soleil dans un nouveau régime d’accumulation, et une partie de la classe moyenne rurale luttant contre sa prolétarisation définitive. Tant que ces deux classes luttent ensemble, sous l’égide de la vieille idéologie agrarienne et paysanne fascisante, aucune perspective émancipatrice ne pourra s’esquisser. Tout l’intérêt réside ainsi dans les perspectives d’explosion de ces intérêts contradictoires.

« L’histoire économique, c’est-à-dire l’histoire fondamentale de l’espèce, tourne autour des questions suivantes : combien de terre est-il encore possible de mettre en culture ? Quelle est la fertilité minimale qu’entraîne le défrichement des terres incultes, en proportionnant les efforts de travail à la consommation alimentaire ?

Et ce jusqu’à ce qu’à l’époque capitaliste, toute la terre disponible, de la plus à la moins fertile, soit exploitée. L’espèce a trop faim. »

A. Bordiga, « Terre marâtre, marché maquereau » in Textes sur la question agraire, 1957-1960, pp.164-165.

Introduction

La question agraire avait disparu du paysage politique depuis un moment. On entend et on voit régulièrement dans les médias la détresse des agriculteurs au bord du suicide, on lit les histoires de leurs collègues. Mais entre injonction au développement agro-industriel, fantasme gauchiste autour de la paysannerie libre et indépendante, critique du « productivisme », et tentative de restructuration verte de la part de Bruxelles, l’idéologie joue peut-être encore plus qu’ailleurs son rôle dans la question agricole contemporaine. Des tentatives de clarification s’imposent, tant pour comprendre les racines profondes de cette révolte que la situation globale de l’agro-industrie.

L’intention de ce texte est de dépasser la critique du productivisme et toute pensée d’une écologie accompagnant la restructuration en cours, et surtout de recentrer l’analyse et la critique sur les rapports sociaux capitalistes à l’œuvre dans le secteur agro-industriel. Historiquement, les marxistes se sont souvent retrouvés bien emmerdés pour traiter de la « question agraire », coincés entre l’attente d’une inéluctable disparition de la petite exploitation familiale pour certains, l’accent mis sur l’importance des freins à cette disparition pour d’autres, ou encore la volonté de suppression active de cette « frange réactionnaire de l’ordre social ». Force est de constater que cette transformation de l’agriculture n’est pas encore advenue, la petite ou moyenne exploitation familiale perdure, entretenue par un siècle de politique agricole. Cependant ce cycle semble désormais toucher à sa fin.

Alors, propriétaire de ses moyens de productions le petit exploitant qui loue son terrain, sa ferme et ses machines ? Prolétaire le petit agriculteur qui se révolte contre le prix de marché du lait qui ne lui permet pas de faire de profit ? Réactionnaire le maraîcher syndiqué à la Confédération Paysanne qui souhaite œuvrer à la « transition écologique » ? Ou progressiste celui qui, au bord de suicide, crie sa détresse et son isolement, nostalgique de l’exploitation familiale dont il tirait un revenu confortable ?

Hier

La crise couve depuis longtemps dans les champs français et européens. En France, depuis la crise du lait ouverte en 2003 avec l’annonce de suppression future des quotas de production mis en place en 1984 pour éviter la surproduction et ainsi la baisse des prix de vente pour les exploitants, c’est tout le secteur qui suit une trajectoire, loin d’être originale, de dérégulation du modèle d’accumulation précédent et d’ouverture à la concurrence internationale. C’est ce que l’on entend encore aujourd’hui, entre le soja brésilien bourré de substances interdites en France ou le poulet ukrainien subventionné pour soutenir l’effort de guerre à travers une exonération des taxes douanières[1]. Après la crise des subprimes, les banques centrales ont adopté une politique de taux d’intérêts bas qui a diminué le coût de la dette pour des agriculteurs qui croulent sous les crédits. Cependant, nous assistons depuis un an à une remontée des taux des banques centrales, ce qui vient augmenter le prix que les agriculteurs doivent payer chaque année sur leur dette. Cette augmentation du prix de la dette est devenue pour certains la dernière goutte d’eau asséchant définitivement le vase du profit. Ainsi, en quelques mois, les intérêts payés par les agriculteurs sur leurs dettes ont presque doublé[2]. Enfin, « le revenu agricole a baissé de 11% en 2023 par rapport à 2022, et la valeur ajoutée, c’est-à-dire la création de richesses, a baissé de 9%, à cela s’ajoute le contexte européen où des signes annonciateurs s’étaient déjà fait sentir en Pologne, en Hongrie ou en Roumanie, du fait des importations de céréales ukrainiennes.[3] »

La trajectoire de transition entre un modèle fordiste empreint d’une forte régulation des échanges internationaux et le modèle « néolibéral » que l’on connait depuis des décennies, caractérisé par la libre circulation des capitaux n’est un secret pour personne. Ce qu’il convient de souligner, c’est que cette révolte s’ancre d’une certaine manière dans celle d’après, dans les prémisses d’une restructuration qui commence à se dessiner. Elle n’est évidemment pas encore là, bien des étapes nous en séparent, mais ses linéaments apparaissent déjà avant et pendant la crise.

Ce mouvement met au centre des craintes et des colères la nouvelle version de la PAC, qui promet verdissement, décarbonisation et régulation. Ce qu’il faut comprendre c’est ce que cette PAC annonce, et ce que l’agro-industrie en attend et en espère.

Les changements majeurs dans l’histoire du capitalisme s’opèrent à travers les crises. L’importation dans l’industrie civile des technologies militaires du cycle 1914-1945 a été la condition de la production de masse de marchandises dans l’après-guerre, et notamment d’engrais dans le monde agricole[4]. Investissement massif dans les machines, augmentation de la productivité et protection de la concurrence. Si ces crises sont les conditions du développement futur du capital, c’est entre autres car elles sélectionnent les capitaux les plus performants. Lorsque certaines technologies commencent à se généraliser à l’ensemble de la chaine de valeur, le taux de productivité repart, et avec lui le taux de profit. Ceux qui n’ont pas été capables de généraliser ces gains de productivité mettent la clé sous la porte. C’est ce qu’il commence à se passer aujourd’hui. Les grosses exploitations ne veulent pas remettre en cause leur place sur le marché au profit d’autres exploitants qui seraient plus à même de mieux répondre aux nouvelles normes écologiques, de toucher plus de subventions et ainsi de conquérir des positions plus avantageuses. Les petits, eux, luttent tout simplement contre leur disparition. En effet, dans un processus qui appelle des investissements massifs, comment des petits exploitants, déjà surendettés, pourraient trouver les capacités de moderniser leur exploitation ? Une question demeure tout de même, comment ces petits exploitants dits familiaux, même si nous verrons que ce n’est plus beaucoup le cas, ont-ils pu survivre jusqu’ici ? Comment le mouvement de centralisation des capitaux ne les a-t-il pas absorbés avant ? Enfin, comment ces rapports de production pseudo-archaïques, d’un propriétaire de ses moyens de production, n’exploitant officiellement aucune force de travail à part la sienne, et ne produisant quasiment aucun profit, ont-ils survécu jusqu’ici ? Il convient de faire un détour par l’histoire PAC pour comprendre cette survivance, mais aussi la possible élimination imminente de ces formes d’exploitation agricole.

Ainsi s’enclenche au tournant du XXe siècle un début d’industrialisation de l’agriculture française, avec des politiques protectionnistes mises en place par le Front Populaire[5] et poursuivies par le gouvernement de Vichy.

A l’issue de la seconde guerre mondiale, les technologies de production ayant été considérablement développées pendant la guerre, débute la véritable industrialisation de l’agriculture. Si des années 1920 aux années 1960 l’agriculture commençait à être absorbée par le capitalisme mais n’était que partiellement réorganisée de manière capitaliste, caractéristique d’une domination encore formelle du mode de production, la période qui s’ouvre à partir de la mise en place de la PAC en 1962 vient mettre un terme à cette autonomie relative de la ruralité. Cette industrialisation à marche forcée, caractérisée par une très forte régulation des prix, des quantités produites et des importations, et une forme de planification étatique des échanges à l’échelle nationale, couplait gains de productivité, croissance du profit et augmentation générale des niveaux de vie. Ce régime d’accumulation fordiste, s’étalant grossièrement des années 1960 aux années 1990, vient définitivement marquer l’ensemble du territoire métropolitain du sceau des rapports sociaux capitalistes et de sa domination réelle, transformant tout processus de production en processus de production capitaliste.

Les évolutions de la PAC à partir de 1992 suivent les mêmes évolutions « néolibérales », que tout le reste : dérégulation, déréglementation et financiarisation. A la différence de certaines approches il nous parait tout de même nécessaire de souligner que toute forme de « dérégulation » reste une régulation, qu’à aucun moment l’État ne se retire au profit du marché. Ce qu’il s’agit de comprendre, pour parler comme certains, ce sont les « arrangements institutionnels spécifiques aux différents régimes d’accumulation ». La financiarisation de l’agriculture, tout comme celle de l’industrie, ne vient pas « parasiter » un processus de production « sain » tournant autour du capital productif. Le régime d’accumulation mis en place depuis les années 1970, et peut-être à partir de 1990 dans le secteur agricole, est une réorganisation institutionnalisée du modèle productif. Il ne faut ainsi pas comprendre la financiarisation des processus de production comme une « prédation » du capital financier, opposé au « bon » capital productif comme l’ont entériné des décennies de discours de gauche, mais voir d’une part comment la financiarisation vient faire évoluer les impératifs de rentabilité, certes, tendanciellement, au profit du bénéfice immédiat et non plus à celui de l’investissement, et d’autre part comment elle participe à part entière à la réorganisation productive dès la fin du fordisme.

Enfin, pour revenir sur la PAC, on l’aura bien compris dans la presse, on passe des années 1960 à une garantie sur les prix à, dès les années 1990, une subvention directe et un arrêt du contrôle de prix. Symptomatiquement, les subventions de la PAC représentent aujourd’hui en moyenne 80% des revenus des agriculteurs. Elle représente également plus de 40% du total des dépenses de l’UE, le plus gros poste de dépenses budgétaire et de loin. Il faut pourtant comprendre que l’Europe est à la ramasse en termes de politique agricole. Elle fait partie des dernières ou des seules puissances agricoles mettant encore en avant un système de formation des prix directement par le marché et une libre circulation des marchandises agricoles internationales. « Tous les autres grands pays exportateurs y ont renoncé, au nom de la sécurité et de la souveraineté alimentaires, et pour protéger les revenus de leurs agriculteurs. Brésil, Inde, Russie, Canada, Nouvelle-Zélande, Chine. Tous ont adopté des mesures de régulation et de protection, et ont rétabli parfois des droits de douane voire des interdictions d’exportations ou d’importations en vue de préserver leur agriculture.[6] » Les États-Unis vont même beaucoup plus loin, puisqu’ils n’ont jamais abandonné leur politique de régulation et de protection de l’agriculture héritée du New Deal. On pourrait y voir une forme de périphérisation par rapport à l’économie mondiale, de continent à la dérive…[7]

Mais il ne faut pas se tromper. Si les dynamiques géopolitiques sont au centre de la politisation actuelle des enjeux agro-alimentaires, c’est dans le cadre d’une renégociation globale de la mondialisation. La négociation du futur compromis se joue tant au niveau géopolitique qu’à l’échelle sociale ; à la fois entre fractions capitalistes et entre les deux classes fondamentales du mode de production.

De plus, une autre caractéristique importante inhérente à l’histoire de l’accumulation capitaliste dans le secteur agricole est largement sous-analysée. La problématique de l’inéluctabilité de la disparition de la petite exploitation familiale et de son absorption complète dans des rapports de production capitaliste a longtemps été la grande problématique de la « question agraire » dans l’histoire du marxisme. Sauf que la question de la transition a été posée en termes de taille, c’est-à-dire du passage de la « petite » à la « grande » exploitation agricole, alors que le terme qui mériterait le plus d’attention est celui de l’exploitation « familiale ». En effet, pour aller vite, malgré une conjugalisation des exploitations, la petite propriété familiale s’est toujours caractérisée par l’exploitation, plus ou moins gratuite et plus ou moins volontaire, des femmes et des enfants. Une des raisons de la perpétuation de la petite exploitation familiale est d’une part l’extraordinaire résilience dont cette forme sociale a su faire preuve dans l’histoire, car l’exploitation du foyer domestique, lorsqu’il est quasiment impossible d’y échapper, est sans limite ou presque. D’autre part, le fait que, d’une manière quelque peu contradictoire, la préservation de ces petites exploitations familiales a longtemps été au centre des politiques agricoles, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Représentant une forme de réserve, de soupape de sécurité en cas de troubles à travers un maillage géographique de petites exploitations, elle a toujours servi, du point de vue étatique, à donner forme à la préservation des intérêts nationaux, que ce soit au niveau strictement alimentaire, ou sur le plan idéologique, formant une arrière-base de valeurs authentiques, patriotes, enracinées dans un labeur idéalisé et des structures familiales traditionnelles. C’est le même débat qui opposait Lénine, mettant en avant la décomposition inéluctable de la petite paysannerie de façon plus ou moins « naturelle », aux populistes russes et en premier chef à Chayanov, qui mettait justement en avant l’extraordinaire longévité de cette forme d’exploitation, tout en l’idéalisant.

Mais la fin du fordisme implique une nouvelle composition de la force de travail. Les années 1970 ont vu l’entrée massive des femmes sur le marché du travail salarié. Les formes familiales continuent d’évoluer en conséquence. La contrainte et l’astreinte à passer sa vie avec le même homme-patron en milieu rural n’est plus la même qu’il y a 30 ou 40 ans. Ainsi, si les experts s’accordent sur le fait que nous sommes en train d’observer l’agonie terminale de la petite exploitation familiale, ce n’est peut-être pas tant sous le poids de la concentration des capitaux, que sous la pression du délitement des formes familiales nucléaires et patriarcales.

Aujourd’hui

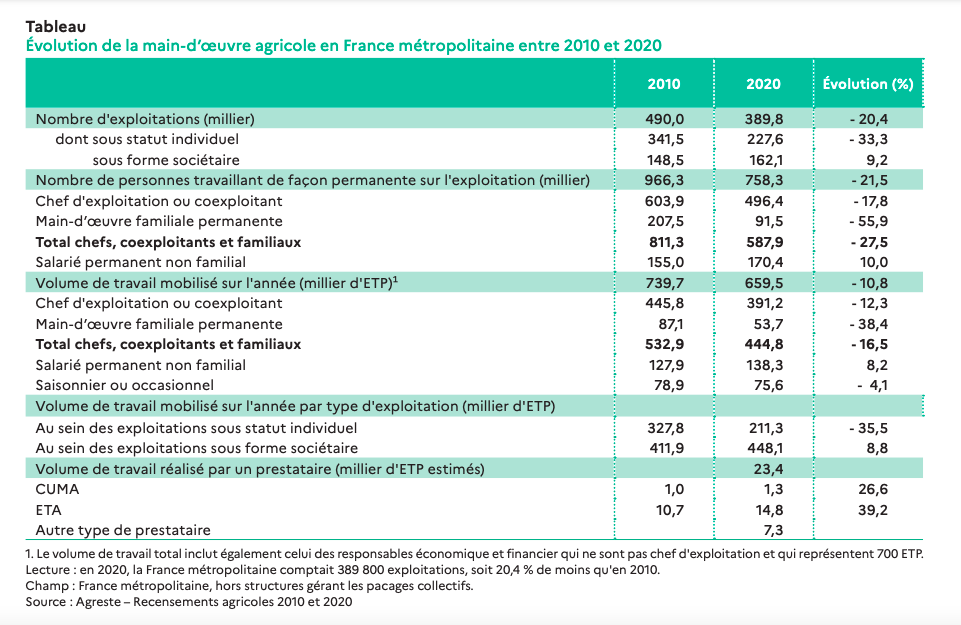

Comme nous l’avons dit en introduction, il convient aussi d’aller voir concrètement quels sont les rapports sociaux à l’œuvre dans les champs. Les Soulèvements de la Terre, dans leur communiqué de soutien à la « paysannerie », en plus de reproduire les habituels clichés gauchistes en matière de critique du productivisme, comparent les paysans à des chauffeurs Uber qui ne seraient pas vraiment propriétaires de leurs moyens de production. Cette comparaison, bien que facile et pratique pour une certaine rhétorique politicienne, ne tient absolument pas pour une raison simple. Quel est le moyen de production pour des travailleurs et travailleuses de plateforme ? Ce n’est au fond ni la voiture ou le vélo, c’est la plateforme en tant que telle. Sans algorithme pour organiser le travail et mettre en réseau les restaurants, impossible de récolter la moindre commission, et c’est parce qu’ils et elles sont ainsi indirectement des salarié-es des plateformes, que les livreur-ses luttent pour obtenir le statut légal correspondant. Dans l’agriculture ce n’est pas la même chose : bien que, pour partie, les agriculteurs soient endettés jusqu’au cou, hypothéquant terrain, ferme et tracteur, ils en restent propriétaires. La rhétorique les comparant aux travailleurs de plateforme se fonde sur leurs positions défavorables dans les chaines de valeur de l’agro-industrie, devenant ainsi, apparemment, des receveurs d’ordres des grosses centrales d’achat de l’alimentaire. Sauf qu’une position défavorable dans des chaines de valeur ne définit pas une condition prolétarienne ; elle est précisément définie à l’inverse, par sa dépossession. Ainsi, bien qu’une analyse des positions dans les chaines de valeur demeure cruciale pour comprendre la structure du secteur et celle du mouvement en cours, et ainsi la potentielle contradiction entre les petits et les gros, elle n’est en rien constitutive d’une condition prolétarienne. Preuve en est que les salarié-es agricoles sont visiblement absent-es de ce mouvement, ce qui n’a pas grand-chose d’étonnant au vu des intérêts fondamentalement contradictoire qu’ils ont avec leurs patrons. Pour donner une idée de la salarisation contemporaine dans le secteur agricole, il faut savoir que la chute de 966.000 actif-ves en 2010 à 758.000 en 2020 est principalement due à l’effondrement de la main d’œuvre familiale de 207.000 à 91.000 et à la disparition de plus de 100.000 chefs d’exploitation ou coexploitants. Cette tendance est contre-carrée par désormais plus de 170.000 actif-ves du secteur qui sont des salarié-es permanents non-familiaux, un chiffre qui a tendance à augmenter. Si on y ajoute les saisonniers, alors une personne sur 3 bossant dans les champs est salariée. Par ailleurs comme mentionné précédemment, on assiste au déclin de la main d’œuvre familiale (principalement les femmes et les enfants), tandis que son temps de travail diminue beaucoup moins rapidement et donc s’intensifie.

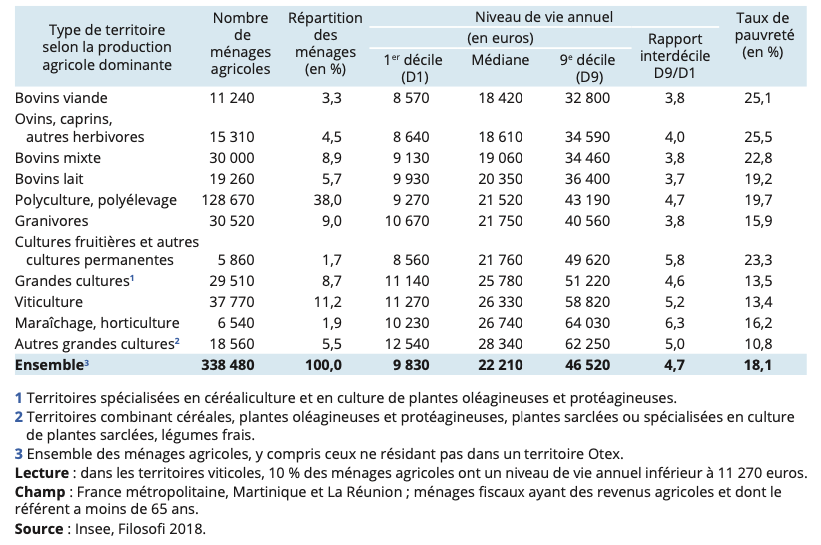

Il faut aussi observer la structure des revenus de manière générale et en fonction des secteurs. Si, comme le ressassent les médias, un ménage agricole sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France, en termes de secteurs on s’aperçoit qu’il s’agit en réalité d’un ménage sur quatre dans l’élevage, contre un sur dix dans les céréales et les grandes cultures. La distribution des revenus va dans le même sens.

Si on met en parallèle ces statistiques avec les revendications que l’on entend et que l’on voit dans le mouvement, le diagnostic parait donc assez clair : céréaliers et éleveurs n’ont pas les mêmes intérêts et aucune revendication n’émerge sur les salaires ou les conditions de travail alors que la salarisation progresse dans les champs. Cela n’implique pas pour autant que la composition de ce mouvement est uniforme. Certaines revendications peuvent faire émerger des fronts communs mais, comme nous l’avons déjà dit, certains luttent pour leur survie, alors que d’autres se battent pour une part de gâteau encore plus importante. Pour comprendre ce qui les réunit, il faut comprendre ce qui se joue à Bruxelles, dans le Green Deal et dans la tendance en direction d’une restructuration décarbonée. D’autant que ce mouvement est en quelque sorte européen, chacun s’attaquant à ses problèmes spécifiquement nationaux, et en même temps formant une espèce de solidarité entre les différents pays, alors qu’ils demandent tous davantage de protectionnisme et se rebellent contre la concurrence déloyale, notamment intra-européenne.

La version 2023 de la PAC et le Green Deal ne susciteront pas immédiatement de regain de croissance, et ils n’incarnent ni la relance keynésienne que la gauche attend depuis des décennies, ni la sortie de crise pour le capital. Au contraire, nous pouvons considérer que ce sont des dispositifs de préparation à la crise à venir. D’un côté, si l’enjeu de la souveraineté alimentaire est si important, c’est n’est évidemment pas du fait des mantras altermondialistes, mais bien à cause d’une fragmentation des échanges internationaux. D’un autre côté, l’enjeu de relance d’une croissance évanescente, de la généralisation des gains de productivité acquis dans le numérique et, surtout, du point de vue capitaliste, d’une sortie de plus en plus nécessaire des énergies carbones, a pour objectif d’ouvrir de nouveaux champs de relance productive et d’atténuer les externalités négatives écologiques et les crises auxquelles le système sera nécessairement confronté. La restructuration qui se prépare, qui commence à se dessiner, mettra fondamentalement la sortie des énergies carbonées au centre de sa dynamique. Le verdissement de nos économies est la condition de survie du mode de production capitaliste. Cette révolte se plaçant ainsi sur le terrain de ces nouvelles politiques autour du Green Deal européen, elle représente d’une certaine manière la négociation du futur compromis social qui émergera peut-être après l’éclatement généralisée de la crise.

D’un côté, revendications de survie pour les petits exploitants qui reposent de moins en moins sur l’unité familiale nucléaire (seules 18% des exploitations sont encore conjugalisées), et qui sont menacés de manière plus ou moins immédiate. Si l’on considère le nombre total d’exploitation agricole qui baisse d’environ 20% chaque décennie depuis 1970, le fait que ces chiffres sont pondérés par les mouvements de concentration de capitaux et de terres (la surface moyenne d’une exploitation étant passée de 19 hectares en 1970 à 69 en 2020) et par l’apparition de forme sociétaire d’exploitation pouvant accueillir des capitaux étrangers, ou encore la logique du Green Deal de subventions aux petites exploitations (qui vise clairement à soutenir les nouveaux jeunes agriculteurs, qui se conçoivent comme des entrepreneurs et sont prêts à mettre en place les technologies les plus modernes d’agroécologie), c’est toute une frange de l’agriculture qui est en voie d’extinction, qui traverse une crise de sa propre reproduction. Ajoutons que, d’ici 2030, c’est la moitié des exploitants actuels qui partiront à la retraite, et que ni la conjoncture ni les droits d’héritage ne favorisent la continuation de l’activité. Pour toute une strate d’agriculteurs, ce mouvement représente potentiellement leur ultime baroud d’honneur.

De l’autre, les grosses industries de l’agriculture qui cherchent à ne pas perdre leur place de choix, pour qui une évolution productive vers des formes plus agroécologiques pourrait coûter cher au regard du capital fixe qu’elles ont déjà investi, des subventions qu’elles ne percevront plus et des potentiels désavantages à l’export du fait de l’augmentation des normes.

On a donc, au sein d’une lutte dans la transition écologique, d’un côté une partie du mouvement qui lutte pour sa survie et contre sa prolétarisation définitive, et de l’autre celle qui lutte pour le maintien de ses parts de marché.

Ce que le front commun derrière une telle composition hétérogène ravive, c’est la vielle idéologie agrarienne, combinant : « défense de la place de l’agriculture dans l’économie nationale avec la célébration d’une paysannerie – associée à la petite et moyenne propriété familiale – et d’un monde rural en tant que symboles et garants de l’identité nationale par opposition à la ville moderne et à la classe ouvrière – et au socialisme qui leur est régulièrement associé[8] ». De plus, aujourd’hui, l’idéologie d’une espèce d’authenticité nationale, permet de faire le lien avec toutes sortes de conspirationnistes, d’antisémites et autres semeurs de confusion. Mais il nous paraît stérile de crier ad nauseam au caractère fasciste du mouvement et de le comprendre uniquement sous ce prisme-là. Il parait tout aussi vain, à l’image de la Confédération Paysanne et consorts, de s’appuyer sur le mythe d’un paysan luttant contre le « productivisme », voulant « revenir » à des formes plus raisonnées d’exploitation, et garant d’un autre rapport à la nature et à la terre. Ici la critique du productivisme se substitue souvent à celle des rapports sociaux[9]. Il convient plutôt de regarder la réalité en face, et de voir que « les agriculteurs n’échappent pas à cette tendance lourde, mettant ainsi au jour les luttes de classes au sein même de la paysannerie, dont une fraction majoritaire entend se muer en entrepreneurs et échapper ainsi à la prolétarisation qui la guette, et, l’autre courant, minoritaire, qui cherche à sortir du productivisme, sachant que l’influence politique est plus forte pour la première que pour la seconde. Si les paysans sont des acteurs de leur histoire, ils oublient aussi, comme le disait Marx, qu’ils sont le produit de cette histoire, et leurs agissements leur renvoient une réalité économique dans laquelle ils sont absorbés et de laquelle ils n’envisagent pas un seul instant de sortir.[10] »

Au niveau français, qui a ses spécificités, les annonces d’Attal semblent mettre fin au mouvement, en tout cas pour un temps, et sont dans la continuité de ce que nous avons développé ici. Le gouvernement a opté pour une augmentation des subventions, notamment pour compenser les retards de paiement de la PAC, et a reculé sur l’interdiction de certains pesticides. Les « gros » de l’industrie ont ainsi réussi à obtenir un temps de répit pour l’application des nouvelles normes sanitaires et écologiques, leur permettant de s’adapter à leur rythme pour préserver leur place de choix sur le marché. Les « petits », eux, ont comme d’habitude été ignorés et, les contradictions du syndicalisme agricole n’ayant pas explosé, ils ont été contraints de rentrer chez eux dans l’attente de leur inexorable prolétarisation. La colère n’a cependant pas disparu. Les prochains temps nous diront si l’agonie de toute une frange du secteur agricole peut se faire dans le silence de l’isolement, ou si d’autres formes de mobilisation verront le jour.

Nous prenons le parti de dire que seule une analyse de classe permet de comprendre la dynamique conservatrice de ce mouvement et des suivants ainsi que leurs potentiels espoirs de dépassement. Les perspectives résident ainsi dans l’explosion de ces contradictions internes à la composition du mouvement, qui remettrait alors en question ses propres bases.

Demain

Nous l’avons dit, nous souhaitons insister sur le fait que ce mouvement est un mouvement à l’intérieur de la transition/restructuration qui s’ouvre. C’est pourquoi beaucoup de luttes dans le futur risquent de se représenter a priori contre des mesures écologiques. Tout l’enjeu sera de comprendre comment chaque mesure écologique capitaliste constituera un moment d’affrontement entre les classes, qu’elle se fasse sous l’égide de la carotte ou du bâton et, ultimement, qu’elle participe de l’atténuation, du maintien ou de l’approfondissement de la domination du capital. Aucune mesure du capital ne permettra de dépasser sa contradiction principale avec l’agriculture, à savoir : « le fait, pour la culture des divers produits du sol, de dépendre des fluctuations des prix du marché, qui entraînent un perpétuel changement de ces cultures, l’esprit même de la production capitaliste, axé sur le profit le plus immédiat, sont en contradiction avec l’agriculture, qui doit mener sa production en tenant compte de l’ensemble des conditions d’existence permanentes des générations humaines qui se succèdent.[11] »

Ainsi, contre toute forme de planification écologique qui ne pourra qu’être restructuration du capital, nous souhaitons mettre en avant la perspective de la catastrophe, celle de la catastrophe communiste. Non pas le communisme des catastrophes[12] mais le communisme comme catastrophe. Prenons comme exemple les dernières sorties médiatiques qui ont remis en avant, lors de la promesse de « siège de Paris » de la part des agriculteurs, que « en cas de rupture d’approvisionnement, Paris ne disposerait que de 3 jours d’autonomie alimentaire[13] ». Ainsi si l’on pense que l’insurrection communiste serait, entre autres et au minimum, interruption des circuits logistiques à échelle régionale[14], il n’y aurait pas de schéma révolutionnaire sans exode urbain de plusieurs millions de personnes. Nous comprenons ainsi le communisme comme catastrophe dans le fait de regarder la réalité en face, de prendre acte de toute la gravité que peut représenter la perspective révolutionnaire, et la rupture fondamentale qu’elle viendrait opérer[15]. Pour autant, le communisme, en tant que mouvement abolissant l’existant, est la seule perspective à même de pouvoir libérer l’espèce et ainsi opérer un changement anthropologique dans son rapport au vivant.

La catastrophe communiste est celle du fleuve qui déborde de son lit et rase tout sur son passage :

« Le fleuve immense de l’histoire humaine a lui aussi ses crues irrésistibles et menaçantes. Lorsque le flot s’élève, il mugit entre les deux digues qui l’enserrent. A droite, c’est la digue conformiste, pour la conservation des formes existantes et traditionnelles – un passage continu de prêtres psalmodiant en procession, de flics et de gendarmes en patrouille, de maîtres d’école et de charlatans débitant les mensonges officiels et la scolastique de classe.

A gauche, la digue réformiste : s’y entassent les hommes dévoués au peuple, les professionnels de l’opportunisme, les parlementaires et les chefs des organisations progressistes. Échangeant des injures de part et d’autre du courant, les deux cortèges prétendent posséder la recette pour faire en sorte que le fleuve puissant continue son cours réprimé et forcé.

Mais au grand tournant de l’histoire, le courant brise toutes les entraves, sort de son lit et «saute», comme le Pô à Guastalla et au Volano, dans une direction inattendue, emportant les deux bandes sordides dans la vague irrésistible de la révolution, renversant les digues anciennes de toute sorte, et donnant à la société comme à la terre une face nouvelle.[16] »

Quelques pistes de lecture :

- H. Bernstein, L’agriculture à l’ère de la mondialisation, Éditions Critiques, 2019.

- A. Bordiga, Textes sur la question agraire, 1957-1960 sur marxists.org

- J. Clegg et R. Lucas, « Trois révolutions agricoles », traduit sur dndf.org

- L. Goldner, « La question agraire dans la révolution russe » traduit sur garap.org

- Il Lato Cattivo, « Marx et la commune agricole russe: cui prodest? », traduit sur dndf.org

- E. Lynch, Insurrections paysannes, Vendémiaire, 2019.

- E. Morena, « Une question agraire pour le XXIème siècle ? Henry Bernstein et les “études agraires critiques” » sur contretemps.eu

- N+1 « L’uomo e il lavoro del Sole »,No 5, disponible sur quinterna.net

- Y. Oggor, Le paysan impossible, Éditions du bout de la ville, 2017.

- T. Pouch, Essai sur l’histoire des rapports entre agriculture et capitalisme, Classiques Garnier, 2023.

[1] On a vu par exemple le mois dernier les routiers polonais bloquer la frontière ukrainienne pour protester contre ces mesures.

[2] R. Godin, « L’agriculture française au centre de la crise capitaliste », mediapart.fr

[3] Entretien avec Thierry Pouch : « Agriculture : les doléances des syndicats face à une crise multifactorielle », banquedesterritoires.fr

[4] On pourra notamment se reporter à un aperçu de l’histoire et de l’avenir des engrais et de l’ammoniaque ici : editionsasymetrie.org/hypotheseeurasiatique : « A la suite de Liebig et de nombreux autres auteurs sur lesquels Marx se penchera à plusieurs reprises jusqu’à la fin de sa vie, on s’inquiète à la fin du XIXe sur la baisse de rendement des sols, de l’épuisement des réserves de Guano, etc., qui menacent la productivité agricole. Tout l’enjeu étant de savoir si un saut qualitatif technique dans la production d’engrais permettra de surmonter ce que Marx considérait comme une contradiction fatale voisine de la baisse tendancielle du taux de profit. Or, en 1909, Haber bientôt aidé de Bosch mettent au point le procédé qui porte le nom et qui ouvre la voie à la production en masse d’amoniaque. Il n’est pas anodin que ce qu’on considère comme le plus important procédé industriel inventé au siècle passé l’ait été pour mettre au point des explosifs qui serviront en masse lors de la première guerre mondiale avant qu’à partir des années 1930 le même ammoniaque, servant cette fois d’engrais préside à la plus grande poussée démographique que le monde n’ait jamais connu. Or la production d’ammoniaque dont dépend 45% des agriculteurs du monde, est l’une des les plus polluantes du monde, le double enjeu de sa décarbonisation, via le recours à l’hydrogène vert (produit à partir d’énergies renouvelables) consiste donc pour les États, à faire plier les oligopoles du secteur tout en garantissant la sécurité des approvisionnements (cf. la guerre en Ukraine) et à accompagner au mieux la fin de ce que Jason Moore appelle le cycle de « la nourriture bon marché » permis par l’usage massif, dispendieux et polluant des engrais inorganiques : “Qu’est-ce que la Nourriture Bon Marché ? Ce sont plus de calories produites avec moins de temps de travail moyen au sein du système marchand. Dans ce cadre, « plus de calories » et « moins de temps de travail » renvoient à la tendance à long terme : de plus en plus de calories d’un côté, de moins en moins de temps de travail socialement nécessaire de l’autre. Le prix des denrées alimentaires est extrêmement important, parce qu’il conditionne la valeur de la force de travail. L’agriculture capitaliste a non seulement augmenté la productivité et réduit le montant des salaires, mais elle a également rendu possible le couplage dynamique de la prolétarisation et de l’augmentation de la productivité. Elle a pu réaliser cela en libérant les paysans et tous ceux qui autrefois étaient attachés à la terre tout en réduisant le coût (la composition valeur) de la force de travail, ce qui facilite un taux d’exploitation croissant, même en l’absence d’un progrès technique significatif.” (J. Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie, L’Asymétrie, 2020) »

[5] Dès leur origine, les partis socialistes et ouvriers sont confrontés à une contradiction : ils voulaient inscrire dans leur programme la volonté d’abolition de la propriété, mais étaient confrontés à une population française dont les paysans représentaient 50% des actifs. Les revendications paysannes contraires à l’abolition de la propriété privée prenaient donc une place grandissante dans les programmes et marquèrent profondément la gauche française, en premier lieu la SFIO puis le PCF.

[6] M. Orange, « Politique agricole : le contre-exemple américain », Mediapart.fr

[7] Voir Il Lato Cattivo, « La France à la croisée des chemins ? », Tousdehors.net

[8] T. Pouch, Essai sur l’histoire des rapports entre agriculture et capitalisme, Classiques Garnier, 2023.

[9] Voir la critique de Morena du livre de Bitoun et Dupont : « Au “modèle” de l’agriculture productiviste on oppose celui “d’agriculture paysanne” fondé sur un “éthos”, une “logique”, et des “valeurs” paysannes particulières, qui seraient elles-mêmes le fait d’un “lien immédiat avec la terre” et d’une “inscription dans un milieu social naturel”, et dont la finalité ne serait plus la quantité mais la qualité et “l’authenticité”. La crise de l’agriculture et la baisse sensible du nombre d’agriculteurs serait moins la conséquence de la “sourde pression des rapports économiques” – et donc de logiques d’exploitation non seulement entre agriculteurs et non-agriculteurs mais aussi entre producteurs et au sein même du ménage agricole – que le fait de forces extérieurs à l’agriculture et aux campagnes (l’État, les techniciens, les politiques, les urbains, l’industrie agroalimentaires) dont l’unique but serait, au nom du progrès, de “sacrifier” les paysans qui incarnent la possibilité d’une société postproductiviste “prudente, solidaire et pluraliste”. L’ouvrage de Pierre Bitoun et Yves Dupont, Le Sacrifice des Paysans (2016), est représentatif de ce corpus académique qui se veut à la fois critique et à la marge du champ académique de la sociologie et de l’économie rurale, et en même temps proche des mouvements (Confédération paysanne, Via Campesina) représentatifs de la “nouvelle gauche paysanne”. Les deux auteurs vont jusqu’à qualifier “d’éthnocide” cette volonté de faire disparaitre les paysans en les transformant en agriculteurs productivistes ou en les obligeant à se reconvertir dans d’autres milieux professionnels. » dans E.Morena, « Une question agraire pour le XXIème siècle ? Henry Bernstein et les “études agraires critiques” » contretemps.eu

[10] T. Pouch, op.cit.

[11] K. Marx, Le Capital, Livre III, Éditions Sociales, 1976, p. 825.

[12] Voir à ce propos les contributions du collectif Out Of The Woods, « Les usages de la catastrophe » sur agitations.net et L’Utopie maintenant !, Présence(s), 2023

[13] L. de Biasi, « Comprendre le système alimentaire pour dépasser la crise » sur institutparisregion.fr

[14] Sur ces questions voir par exemple J.Bernes, « Le ventre de la révolution » sur Choublanceditions.noblogs.org et « Logistics, Counterlogistics and the Communist Prospect » dans Endnotes 3, à paraître en français.

[15] Pour de plus amples développements sur l’insurrection communiste, voir le dernier chapitre de B.Astarian, L’abolition de la valeur, Entremonde, 2017 et de B. Astarian et R. Ferro, Le ménage à trois de la lutte des classes, L’Asymétrie, 2019.

[16] A. Bordiga, « Crue et rupture de la civilisation bourgeoise » in Espèce humaine et croûte terrestre, Entremonde, 2024.